動画マニュアルの作り方とは? 企画から編集までの手順やコツも解説

2025.12.10

「動画マニュアルを活用したい」という企業様が増えてきています。活用にあたって担当者は、そもそも動画マニュアルとはどういうものなのか、何から手をつければいいのかという基本的なことから、どうやって運用していくのかといったことまで包括的に理解しておきたいものです。

今回の記事を読めば、企業担当者が動画マニュアルを運用するにあたって知っておくべきことを効率よくインプットすることができるでしょう。

お役立ち資料 【動画マニュアル制作 実践ガイド】

《 目次 》

1. 動画マニュアルの種類や特徴

動画マニュアルとは

動画マニュアルとは、読んで字の如く動画化されたマニュアルのことです。手順書や取扱説明書などを動画化したものも含んで「動画マニュアル」と呼ぶ場合もあります。

テキスト情報や画像・イラストのみによるマニュアルや説明だけでは伝わりにくい部分を、動画を活用することで伝わりやすくすることができます。

「伝わりにくい部分」とは、具体的には「動きや速さ」「力加減」「ニュアンス」などです。また、音声や効果音・BGMも用いることが可能になります。

テキストと画像だけのマニュアルで詳しく説明しようとすれば、必然的にその分量も多いものになるでしょう。それでも十分に伝わるとは限りません。また、動画活用や視聴が当たり前になった昨今、「ページ数の多いマニュアルを読んで理解してくださいね」ではうまく伝わらないだけでなく、そもそも読んでもらえないかも知れません。そこで活用したいのが「動画マニュアル」です。

動画マニュアルを活用するメリット

動画マニュアルの活用メリットには

- テキストや写真では伝わりづらい技術やスキルもわかりやすく説明できる

- 一度に伝えられる情報量が多く伝達ミスも少ない

- 言葉の壁を超えて情報共有できる

- 知識や技術が身に付くまで繰り返し学習できる

- 場所や時間の制約を受けずに情報共有することができる

などあります。

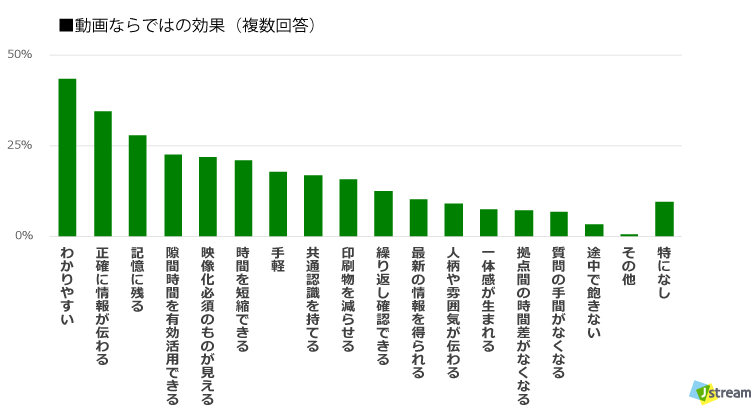

当社が実施した調査からは、動画には下記のような効果があるとわかっています。こうした動画の効果は、動画マニュアルにもあるといえます。

2. 動画マニュアルの利用シーン

動画マニュアルの種類としては、社内研修、業務手順解説、ノウハウの共有、製品マニュアルといったものがあります。

いくつかの利用シーンを具体的に見てみましょう。

たとえば製造業では作業工程や機械操作を動画化することが考えられます。作業工程の概要を理解するのに動画は非常に適しています。複雑な機械操作を文字で解説するよりも動画で“やってみせる”ほうが習熟のスピードも上がるでしょう。人が口頭で直接教えるのとは違い、学習者が「必要に応じて止めながら視聴できる」「繰り返し視聴できる」といったこともメリットです。

またサービス業など対人関連のマニュアルの動画化も考えられます。接客のロールプレイングでは文字で「ハキハキ話すのを意識しましょう」と伝えるよりも、動画で見本を示すほうがより具体的に伝わります。

そのほか、一般的な企業においては自社の独自業務システムの使い方を動画マニュアル化するという利用法もあります。動画マニュアルを使って入力手順を見せることは、画面がどのように変わるかが分かるため理解しやすいのと同時に頭に残りやすく、素早く手順が身につくことが期待できます。

このようなさまざまな動画マニュアルは、大きく「お客様向け」「社内向け(取引先含む)」の2つに分けることができます。

- お客様向け … サービスや商品に関わるサポート動画

- 社内向け(取引先含む)… 業務マニュアル

活用シーンとしての違いはありますが、いずれも「動画マニュアル」としては同じカテゴリーの動画であり、本記事の後半で解説する制作の手順やポイントに大きな違いはありません。

3. 動画マニュアル活用事例

多くの企業ではすでにドキュメントでのマニュアルが用意されていると思います。もしそれに加えて動画を活用するとどうなるのか、イメージを持っていただくために具体的な例を挙げてご紹介しましょう。

自社商品の使い方(マニュアル)の動画化

Webサイトの多くでは、自社商品の使い方(マニュアル)のページが用意され、PDFでダウンロードすることもできるようになっていたりするでしょう。

製品に紙のマニュアルを付属させていても紛失したり、わざわざ探す手間が生じることから、オンラインでマニュアルを提供しておくことはユーザー満足度を高める施策といえます。ここに動画マニュアルを設置すればどうでしょう。

特に、よく発生する問い合わせに対して、動画マニュアルを用意しておけば、自己解決がしやすくなり、問い合わせへの対応コストの削減が期待できます。また、テキストや画像では十分伝わりにくい内容について、動画マニュアルを用意しておけば「細かいところまで用意してくれていて助かる」と、顧客側の満足度を高めることができるでしょう。

参考事例

“やってみせる”ができるマニュアル

季節の限定メニューを展開する飲食店チェーンのなかには、作り方だけでなく“インスタ映え”を考慮したデコレーションにも凝っているケースが珍しくありません。

こうした場合、これまでのように写真で説明するよりも動画で実際に作っているところを見せたほうが細かいところまでよく分かり、品質を一定に保つことができます。

「チェーン店のA店ではかわいいケーキだったのに、B店だとクオリティが低くてガッカリ」といった事態を防ぐことができるというわけです。

参考事例

- チェーンメンバー専用の動画配信サイトで、マニュアルや販促情報を共有/株式会社モスフードサービス 様

- 社外秘のレシピ動画を高セキュリティで各店舗に共有、品質の均一化を実現/株式会社DAY TO LIFE 様

4. 動画マニュアル活用で想定される課題

動画マニュアルは、導入に際して課題が生じることもあります。担当者が事前に考えておきたいことを解説します。

担当者が考えておくべき運用上の課題

① 動画視聴のさせかた

せっかく作った動画マニュアルでも、視聴してもらわなければ意味がありません。動画マニュアルを作成する際は、「どのように視聴してもらうか」を必ず想定しておきましょう。

たとえば、講習の場を設けて大画面で一斉に視聴するなら動画ファイルを用意しておくだけでいいですが、PCやスマホなどによる個人ごとの視聴を想定するならWebサイトや視聴ページを用意したほうが視聴しやすくなります。動画本数が増えてきた場合、効率的に目的の動画にたどり着けるように動画を中心にした「動画ポータルサイト」を用意するのも選択肢の一つとなるでしょう。

お役立ち資料

「動画ポータル」による社内の動画利活用術 動画が20本を超えたら考えること

② 視聴状況の把握

どんな施策でも、PDCAを回さなければ効果があったかわかりませんし、次により良いものを作ることもできません。

後ほど『動画の共有方法について考えよう』で詳しく解説しますが、「動画配信プラットフォーム」 を使えば、視聴状況の把握が簡単に行なえます。動画配信プラットフォームの多くは、動画視聴解析の機能を備えています。再生回数や視聴割合等を動画単位で解析できます。また、使用する動画配信プラットフォームによっては個人単位の視聴状況を把握することも可能になります。

必ずついて回る費用・予算の問題

動画マニュアルを作る際、もっとも大きな課題となるのが費用や予算ではないでしょうか。

万人に見やすく、映像・音もクリアな動画を用意しようと思ったら、専門のプロに外注したほうが質の高いものができるでしょう。しかし動画マニュアルの視聴対象者や用途によっては、自社のなかで制作(内製)したもので十分というケースもあります。

事前に、「視聴対象」「得たい効果」「動画のクオリティ」といった項目を明確にしておくことで外注するか、内製するかを決める指標になるでしょう(一部を外注するということも考えられます)。

動画マニュアルの想定される課題については以下の記事でも解説していますので興味のある方は参考になさってください。

5. 動画マニュアル作成の手順

分かりやすい動画マニュアルを作成するためには、計画的な準備が不可欠です。ここでは、作成手順を7つのステップに分けて、それぞれで実施すべきことを具体的に解説します。

ステップ1:目的とターゲットを明確にする

最初に、「誰に」「何を伝えて」「どうなってほしいのか」という動画マニュアルの目的とターゲットを明確にします。

たとえば、「新入社員が、3日後までにレジの基本操作を一人でできるようになる」といった具体的な目標を設定することが重要です。 ターゲットの知識レベルや視聴環境を考慮することで、動画に盛り込むべき内容や表現方法が定まります。

ステップ2:動画の構成案を作成する

次に、動画全体の流れを決める構成案を作成します。

まず導入で動画のテーマを提示し、次に具体的な手順を順番に説明、最後に全体のまとめや重要なポイントを振り返る、という流れが基本です。伝えるべき内容に抜け漏れがないかを確認し、情報を詰め込みすぎないよう、1つの動画で伝えるテーマは1つに絞りましょう。

ステップ3:台本(シナリオ)を準備する

構成案に基づき、具体的なセリフやナレーションを書き出した台本を作成します。台本を用意しておくことで、撮影がスムーズに進むだけでなく、伝えるべき情報の抜け漏れを防ぐことができます。

専門用語は避け、誰が聞いても理解できる平易な言葉を選ぶことが大切です。どのタイミングでテロップや図解を挿入するかも、この段階で決めておくと編集作業が効率化します。

ステップ4:必要な機材を準備する

動画マニュアルの作成には、高価なプロ用機材が必要なわけではありません。まずは、スマートフォンやデジタルカメラ、三脚、マイクといった基本的な機材を準備しましょう。

特に、音声の品質は動画の分かりやすさに直結するため、可能であれば外付けマイクを用意することをおすすめします。撮影場所の明るさが足りない場合は、照明機材も検討しましょう。

ステップ5:動画を撮影する

台本に沿って撮影を進めます。視聴者が見やすいように、手ブレには十分注意し、三脚を使ってカメラを固定しましょう。

作業全体を映す「引き」の映像と、手元の細かい動きを映す「寄り」の映像など、さまざまな角度から撮影することで、単調にならず分かりやすい動画になります。 撮影時には、現場の担当者に立ち会ってもらい、作業内容が正確に伝わるかを確認しながら進めるのが理想です。

ステップ6:動画を編集する

撮影した映像素材をつなぎ合わせ、不要な部分をカットして一本の動画に仕上げます。視聴者が飽きずに最後まで見られるよう、テンポの良さを意識することが大切です。

テロップやナレーションで重要なポイントを補足したり、図形や矢印を使って注目してほしい箇所を視覚的に示したりすることで、より理解しやすい動画になります。

| 編集項目 | 目的 |

| カット編集 | 不要な間や言い間違いを削除し、動画のテンポを良くする |

| テロップ挿入 | 専門用語の解説や、音声だけでは聞き取りにくい内容を補足する |

| BGM・効果音 | 視聴者の注意を引きつけ、動画全体の雰囲気を整える |

| 図解・アニメーション | 複雑な構造や目に見えない仕組みを分かりやすく可視化する |

ステップ7:共有し効果測定を行う

完成した動画は、社内ポータルやクラウドストレージ、動画配信プラットフォームなどを通じて従業員に共有します。共有する際は、動画が簡単に見つけられるように、保管場所やルールを明確にしておくことが重要です。

また、動画を公開して終わりではなく、視聴回数やアンケートなどを通じて、内容が理解されているか、業務改善につながっているかといった効果測定を行い、定期的に内容を見直して改善していくことが動画マニュアルの価値を最大化します。

6. 【工程別】分かりやすい動画マニュアル作成のポイント

動画マニュアルの効果を最大限に引き出すためには、企画から編集までの各工程でいくつかのコツをおさえる必要があります。ここでは、初心者でも実践できる重要なポイントを工程別に解説します。

<企画・準備編> 1つの動画で1テーマに絞る

視聴者の集中力を維持し、内容を確実に理解してもらうためには、1つの動画で扱うテーマを1つに絞ることが鉄則です。

たとえば、「レジ操作」という大きなテーマでも、「現金支払い」「クレジットカード支払い」「返品処理」のように作業単位で動画を分割します。動画が短くまとまることで、視聴者は必要な情報を探しやすくなり、後から見返したい場合にも便利です。

<企画・準備編> NG例も盛り込み理解を促進する

正しい手順だけを示すのではなく、あえて「よくある間違い」や「やってはいけないこと」をNG例として見せることも効果的です。

なぜその手順がダメなのかを映像で具体的に示すことで、視聴者はリスクを理解し、正しい手順の重要性をより深く認識することができます。これにより、作業ミスや事故の防止につながります。

<撮影編> 手ブレを防ぎアングルを工夫する

視聴者にとって見やすい映像を撮るためには、手ブレをなくすことが最も重要です。スマートフォンで撮影する場合でも、三脚や固定器具を使用してカメラを安定させましょう。

また、常に同じ角度から撮影するのではなく、作業者の視点、斜めからの視点、手元をアップにした視点など、複数のアングルを組み合わせることで、動きが分かりやすくなり、視聴者を飽きさせない工夫にもなります。

<撮影編> 音声はクリアに収録する

映像がどれだけ綺麗でも、音声が聞き取りにくければマニュアルとしての価値は半減してしまいます。撮影場所の雑音ができるだけ入らないように環境を整え、可能であればピンマイクなどの外付けマイクを使用しましょう。

ナレーションは撮影後に別途録音する「アフレコ」方式にすると、落ち着いて明瞭な音声を入れることができ、撮り直しの手間も省けます。

<編集編> テロップやナレーションで要点を補足する

映像だけでは伝わりにくい細かいポイントや注意点は、テロップ(字幕)やナレーションで補足説明を行いましょう。 ただし、テロップの文字が多すぎるとかえって見づらくなるため、要点をまとめた短い言葉で簡潔に表示するのがコツです。

テロップの色や大きさを変えて重要な部分を強調することで、視聴者の視線を効果的に誘導できます。

<編集編> 不要な部分はカットしテンポよく見せる

撮影した映像には、作業の合間の無言の時間や、不要な動きなどが含まれています。こうした冗長な部分をカット編集で取り除き、動画全体をテンポよく見せることが重要です。

視聴者がストレスなく、集中して視聴できる動画を目指しましょう。再生速度を少し上げる「早回し」も、単調な作業シーンを見せる際に有効なテクニックです。

7. 無料で簡単に動画マニュアルを作る方法は?

ここでは、無料で簡単な動画マニュアル内製の方法をご紹介します。

iPadなどを活用する

iPadなどのモバイル端末は身近にあり、手軽に品質の高い動画を撮影することができます。また、動画編集アプリをインストールして使うことで、撮影と編集をひとつの端末で済ませることができます。動画編集アプリのなかには動画マニュアルづくりに特化したソフトも登場しています。ただし商用利用可能かなど利用規約には注意しましょう。目的や技量に応じて適切なソフトを選ぶことが大切です。

パワーポイント(PowerPoint)を活用する

もっと身近なツールを活用する例として、プレゼンテーションの定番ソフトであるパワーポイントがあります。スライドショーの記録を使って、音声入りの動画を作成することができます。

パワーポイントでの動画制作は

- 少ない機材で制作できる

- 使い慣れたPowerPointでの動画制作

- 撮り直しが簡単でプレゼンが苦手でも安心

といった特徴があり、動画制作が初めてという方にとっても簡単でおすすめです。

社内用途には”有料の動画編集ソフト”や”動画マニュアル作成ツール”が おすすめ

無料のアプリを使えば、低コストで動画を作成することができます。しかし、有料の動画編集ソフトや動画マニュアル作成ツールと比べて総合的な機能は劣るため、満足のいく仕上がりにならないことが多いでしょう。また、制作した動画をYouTubeなどの無料で配信できるプラットフォームを利用して共有する場合も、用途によっては情報流出のリスクがあるなど、セキュリティ面に問題があります。

社内用途の動画マニュアルを作成するなら利便性や安全性を考えて、「動画マニュアル作成ツール」や、有料の動画編集ツールと企業向け動画配信プラットフォームを使用することをおすすめします。

動画マニュアル作成ツール

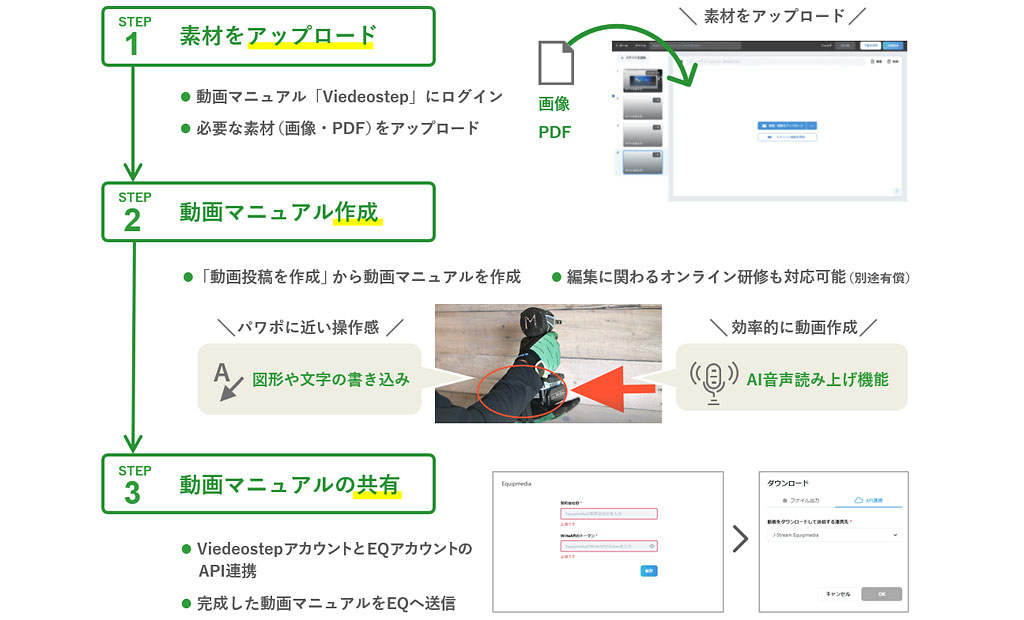

マニュアルをかんたん動画化、教育管理もひとつのツールで

働きかたを変えるマニュアルDXシステム「VideoStep」

動画制作に! 無料で使える“かんたんChromeアプリ”

8. 動画マニュアルのNG例と解決策

ここでは、動画マニュアルで避けるべきNG例を紹介し、それぞれの解決策を説明します。

NG1 字幕がない・字幕が読みにくい

動画マニュアルにおいて「字幕」は重要な要素になります。

なぜなら、視聴者がいつでも動画の音声を聴ける状態であるとは限らないからです。

- 公共の場所など動画の音声を出しにくい状況にある

- 端末の音声をオフにしている、または、端末から音が出ない

- 周囲が騒がしくて音声を聞き取りにくい場所にいる

たとえば機械音がうるさい工場のなかで機械の使い方を確認しようと思っても、動画の音声をはっきり聴き取るのは困難です。また、外国人労働者も対象にした研修動画マニュアルや、耳の遠い高齢者も視聴する取扱説明の動画マニュアルなどでは、日本語の解説音声よりも字幕のほうが理解しやすいというケースもあるでしょう。視聴者が、さまざまな場面や状況で動画の内容を把握できるようにするためにも、動画マニュアルには字幕が必須です。

ただし、字幕を画面内にそのまま配置するだけでは、背景と混ざって読みにくくなる場合があることにも注意が必要です。字幕を付けても読みにくいと意味がありませんし、かえって視聴者をイライラさせてしまう可能性もあります。どのような字幕の見せ方をすれば視聴者にとって読みやすくなるか、何度か試行錯誤してみましょう。

字幕を作成する方法

字幕作成の一つめの方法としては、動画編集時に動画自体に字幕を挿入する方法です。たとえばAdobe Premiere Proでは自動で文字起こしができる機能がついています。まずは自動で文字起こしをし、必要に応じてテキストに修正を加えれば簡単に字幕付きの動画マニュアルができあがります。有料の編集ツールを使えば、文字の種類やサイズ、色、間隔、レイアウトなどの細かい調整ができるため、見栄えも良いです。

もっと簡単な字幕作成法は、動画配信プラットフォームなどにある機能で自動で文字起こしをし、字幕を表示する方法です。動画ファイル内に字幕を入れているわけではないため、後から修正しやすく、プレイヤー側で字幕の表示・非表示を選択することもできます。さらに自動翻訳にかければ、字幕の多言語対応も可能になります。

字幕を読みやすくする方法

字幕の文字にフチを付けたり、色ベタの上に文字を載せたりすることで文字の可読性を確保することができます。色ベタは非透過(透けない)にするか、低い透過率で設定すると見やすいでしょう。字幕が表示される部分の背景には重要な要素がこないよう、配置の仕方を工夫する必要があります。

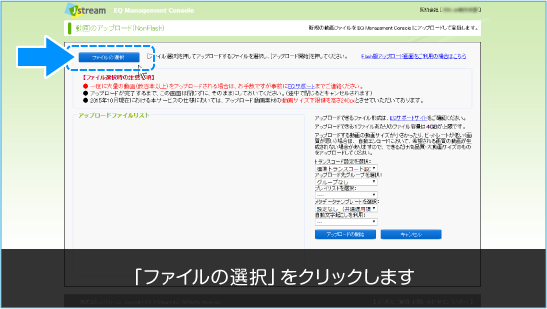

NG2 どこを指しているのか分からない

PCやスマートフォンでのアプリケーションなどの操作を説明する動画マニュアルでは、「〇〇をクリック(タップ)してください」といった説明がよく出てきます。このとき、クリック(タップ)すべき箇所をわかりやすく示さないと、視聴者は迷ってしまいます。

PC画面なら「マウスカーソルが映っているから分かるだろう」と説明する側は考えがちです。しかし、マウスカーソルは小さくてわかりにくいため、特にPCの操作に慣れていない人だと、すぐには見つけられません。どこをクリックすればいいのか確認できないうちに次の説明に進んでしまって、困惑させる可能性が高いです。

視聴者がとまどうことなくアプリケーションの操作を理解できるように、クリックすべき場所や注目すべき場所を強調する必要があります。

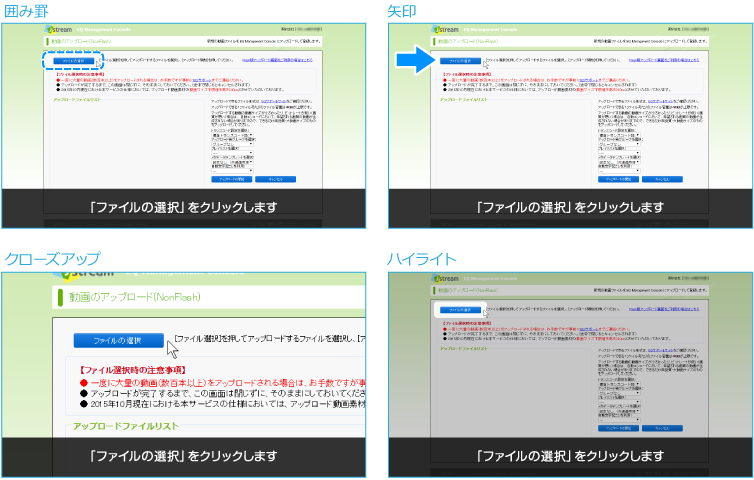

注目すべき場所を強調する方法

強調の方法には、「囲み罫」「矢印」「クローズアップ」「ハイライト」などがあり、単体または複数同時に使用します。

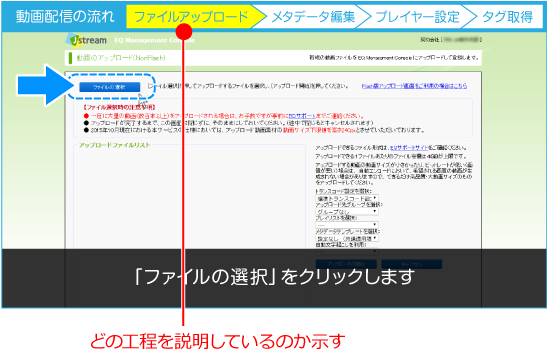

下記画像は、Webブラウザの操作説明用にPC画面上で収録し、動画素材として使う場合の例です。

■ 強調の例

強調表現は編集時に付けていきます。

NG3 動画が長すぎて視聴しにくい

不必要に長いマニュアル動画は分かりにくくなるため、視聴率の低下や離脱を招きます。「長くて視聴が大変」「今どこの手順を説明しているのか分からない」「必要な箇所を見付けられない」といった苦情が出るようであれば、動画の作り方を見直す必要があります。動画マニュアルの長さに「何分でなければならない」という決まりはありませんが、お客様向けの動画の場合は2分以内を目安にするとよいでしょう。

動画を適切な長さに収めるには?

マニュアル動画をコンパクトにまとめるためには、コンテを作成して動画時間を把握し、内容を調整することが重要です。

動画制作の工程は大きく分けて「企画」「撮影」「編集」の3ステップです。企画段階では「コンテ」と呼ばれる動画制作のための設計図を作成します。絵付きで作成することもあれば、文字だけの簡易なものもあります。コンテ作成時に、字幕またはナレーション用の文字を読み上げ、おおよその秒数を把握しておきます。2分を超えそうな場合、複数の動画に分割して1本分の尺を短くするか、少し長くても視聴しやすくなるように工夫することが大切です。

長い動画を視聴しやすくする工夫

長い動画を視聴しやすくする工夫としては、「動画編集時に現在地表示要素を加える」「動画視聴ページ(またはプレイヤー)にチャプター設定をおこなう」などがあります。

■ 現在地表示の例

NG4 展開が早すぎて分かりにくい

動画を短くまとめることは大切ですが、説明と説明に十分な「間」がないと展開が早すぎる印象を与えてしまいます。特に、初めて知る内容について矢継ぎ早に説明をされると理解が追いつかないため、「分かりにくい」と思われるでしょう。

動画の展開スピードは、視聴する人に合わせた適度な速度が重要です。内容をしっかり理解するために、手順の切り替わりの間には若干の余白を設けます。動画化する内容を熟知した制作スタッフでは気づけない可能性があるので、視聴想定となる人たちにも動画を見せて、展開スピードと内容の分かりやすさを確認してもらうとよいでしょう。

9. 動画の共有方法について考えよう

動画マニュアルが完成したら活用をします。動画マニュアルの共有です。この「共有」とは、動画ファイル自体の共有ではなく「動画配信」のことを指します。

動画配信プラットフォームでの配信

動画配信の方法には「ライブ配信」「オンデマンド配信」「疑似ライブ配信」などいろいろありますが、動画マニュアルの場合は、視聴者が見たいタイミングでいつでも視聴できる「オンデマンド配信」が適しています。オンデマンド配信を実施する際に用いるのが「動画配信プラットフォーム」です。

動画配信プラットフォームでは、動画配信に必要な機能とワークフローが一元的に提供されます。無料で使用できるYouTubeも動画配信プラットフォームの一種です。それ以外にも、企業向けの用途に適した動画配信プラットフォームがあり、当社では「J-Stream Equipmedia」(イクイップメディア)という動画配信プラットフォームを提供しています。

視聴させる場を考えよう

「担当者が考えておくべき運用上の課題」でも軽く触れましたが、動画マニュアルが誰に向けてのものなのかによって、掲載場所(Webサイト)のあり方も変わります。

お客様向けでサポートサイトが既にある場合は、そこに動画を掲載すると良いでしょう。従業員向けで従業員ポータルサイトがある場合は、その中の関連する箇所に動画を掲載するとよいでしょう。

ある程度動画本数が増え、新たに動画を掲載するWebサイトを作る場合「動画ポータルサイト」検討しましょう。たとえばスタンダードな形式として、トップページに目次のようにカテゴリーが一覧されており、それぞれのカテゴリー別に動画が集約されているというものがあります。

視聴者を限定した動画マニュアルを運用する場合、ここにアクセス制限や認証機能を付与すれば、セキュリティに配慮して適切に動画を管理・配信することができます。もちろん視聴対象者を適切に設定すれば、従業員向けだけでなく、協力企業や代理店など関係先への動画配信にも活用できます。

また、使用するプラットフォームによっては個人単位の視聴状況を把握することも可能になります。誰がどの動画をいつ再生したかが分かるため、視聴すべき人が視聴したかどうかも把握できます。

掲載場所の分かりやすさ・使いやすさが大切

動画マニュアルをしっかり活用してもらうには、動画自体の内容に加え、視聴すべき人の適切なタイミングで案内したり、動画を分かりやすい場所に掲載したり、動画ポータルサイトの利便性を増したりすることが大切です。

製品に関する動画マニュアルであれば、製品にサポートサイトや動画への導線があることで、スムーズに知りたい手順へたどり着けるでしょう。

動画ポータルサイトであれば、Webサイトへの導線を分かりやすくし、その人ごとに見るべき動画が最適化されていると利便性が増すでしょう。自分が見るべき未視聴動画が明示されていたり、大切な動画がブックマークできたり、動画が検索できたりといった機能の利用も考えられます。

10. 動画マニュアルの概要を理解して効率的な運用を目指そう

動画マニュアルは現在の環境や働き方に合致したマニュアル形態であり、顧客満足度の向上だけでなく、社内向けなどにも活用が可能です。今回の記事が、自社でも動画マニュアル活用に取り組みたいと検討されている企業担当者様のお役に立てれば幸いです。

当社は、動画マニュアルの制作や内製化支援に加え、マニュアルをかんたん動画化し教育管理もひとつのツールで行える「VideoStep」を提供しています。

VideoStepは

- AI音声読み上げ機能で、パワーポイントを動画化

- 多言語音声AIと機械翻訳で自動で外国語対応

- 誰が何秒見たかを可視化、視聴情報をCSVエクスポートして報告書を自動作成

などの点により、多くの企業様に導入いただいています。

無料トライアルもありますのでご興味のある方はお問い合わせください。

関連サービスのご紹介 『EQ動画マニュアル生成オプション』

J- Stream Equipmedia(EQ)のオプションサービス「EQ動画マニュアル生成オプション」は、PDFや画像・動画をアップロードし、順番を変えたり図形や文字を差し込んだり、パワーポイントを作成する要領で、かんたんに動画を作成できるサービスです。

AI音声読み上げ機能を使えば、ナレーション付き動画もスピーディー&かんたんに作成できます。「動画マニュアル作成」はもちろん、「スライド資料にAI音声を付けた動画を作って共有したい」「操作手順を記録した動画にAI音声を付けたり、図形を加えたい」という場合にもおすすめです。

「J-Stream Equipmedia」動画マニュアル生成オプションは30日間無料でお試しいただけます。お気軽にお問い合わせください。

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。