パワーポイントをうまく活用することで、手軽に動画マニュアルを制作できます。特に動画制作の経験が少ない初心者にとっては、手軽でおすすめの方法です。

では、具体的にどのような方法で動画マニュアルを作ればよいのでしょうか。

本記事では、パワーポイントを用いた動画マニュアルの作り方について、基本的な手順から制作・活用時のポイントまで詳しく解説します。

なお、動画マニュアルの作り方は以下の記事でも解説しています。併せてご参照ください。

1. パワーポイントを用いた動画マニュアルの制作方法

パワーポイントには、スライド作成機能のほかに、スライドを操作しながら収録を行う録画機能が備わっています。この機能を使えば、身近なパワーポイントで手軽に動画マニュアルを制作できます。

メリット

パワーポイントを用いて動画マニュアルを制作するメリットは、以下のとおりです。

- 機材が少なく済み、一人でも撮影できる

- 使い慣れたパワーポイントで手軽に動画を制作できる

- スライド単位で収録できることから、言い間違いによる撮り直しも簡単に行える

デメリット

一方で、デメリットは以下のとおりです。

- 出演者の身ぶり手ぶりといった動作を伝えにくい

- 専用の動画制作ソフトと比較すると編集機能が限られる

- 動画マニュアルの管理・共有は別途行う必要がある

向いているケース

パワーポイントを用いた動画マニュアルの制作は、以下のような場合におすすめです。

- すでに有しているツール(パソコンやソフトなど環境)を使って動画制作を行いたいケース

- マニュアル(元素材)の一元管理や視聴状況の分析といった高度な機能が必要ないケース

一方で、動画マニュアルを複数の部門や外部のユーザーに展開することで定期的な更新や再配布が必要な場合は、パワーポイント単体では管理が煩雑になるため、他のツールの導入も検討するとよいでしょう。

たとえば、マニュアルの一元管理や蓄積に加え、視聴状況の分析やアクセス権の設定が必要な場合には、「EQ動画マニュアル生成オプション」や「VideoStep」なども候補の一つと言えるでしょう。

動画制作に! 無料で使える“かんたんChromeアプリ”

2. テキストのマニュアルを動画化する際の流れ

以下では、これまでテキストベースで制作してきたマニュアルをパワーポイントによって動画マニュアル化する際の流れについて、具体的に紹介します。

事前準備

最初に、誰に向けて何を伝えたいのかを明確にします。対象者の分析を行い、現在の知識レベルをもとに、具体的な到達目標を設定するとよいでしょう。

目標を踏まえ、マニュアルの説明における重要なポイントを抽出したうえで、時間配分の計画や図解が必要な箇所の特定をし、シナリオを制作します。

テキストのマニュアルをパワーポイント化

制作したシナリオをもとに、テキストのマニュアルをパワーポイントによってスライド化します。動画の展開は「タイトル」「冒頭」「本編」「まとめ」「ロゴ」の流れを意識することがポイントです。

動画視聴時の画質によっては、小さな文字が読みにくい場合もあります。しっかり読ませたい文字は大きめのサイズにすることを意識しましょう。

また、「1スライド1メッセージとする」「色数は2~3色に抑える」「視聴者が理解しやすいような説明の流れを作る」といった点にも留意し、視聴者が見やすいマニュアルにします。

機材・撮影場所を準備

パワーポイントで動画マニュアルを制作する場合に必要な機材は、以下のとおりです。カメラ・マイク付きのPCがあれば、非常に少ない機材で手軽に撮影を行えます。

- PC(カメラ・マイク付き)

- スライド資料(パワーポイントで制作)

また、収録場所として、会議室のようなできるだけ静かに収録できる部屋を確保します。撮影場所を選ぶ際は、音が反響しすぎないかどうかも確認しておくとよいでしょう。部屋の中で手をたたくと反響具合が確認できます。

収録時は、部屋だけでなく廊下や隣の部屋で発生する音を拾ってしまう可能性があるため、収録を行うことを事前に周囲に告知しつつ、張り紙で音を立てないように掲示し、周りの協力を得ることをおすすめします。

収録

収録の流れは以下のとおりです。

収録環境の設定

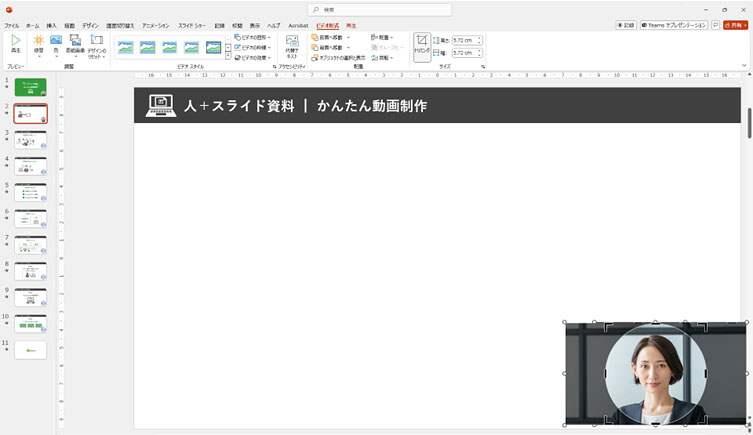

カメラ映像を挿入する場合は、「マイク」「カメラ」「カメラのプレビュー」をONにしておきます。

本番収録

「スライドショー」の「録画」をクリックして、収録を開始します。このとき、スライド全体を録画するほか、音声のみを録音したり、画面の一部を録画したりすることもできます。スライドメモを見ながらの収録も可能です。

スライドを操作しながら撮影を行います。このとき、蛍光ペンでポイントをマークしたり、説明箇所をポインターで示したりすることも可能です。これにより、対面でのプレゼンテーションで起こりがちな、どこの話をしているのか分からないという問題を解消できます。

録画データはスライドごとに保存されるため、話す内容がスライドを前後しないように注意が必要です。

収録内容の確認

「再生」ボタンをクリックして内容を確認し、問題なければ「メディアに名前を付けて保存」から動画を保存します。なお、右下に表示されるカメラ映像は、場所を変更したり、形を丸や楕円に設定したりすることも可能です。

編集

パワーポイントの機能で編集します。パワーポイントでは、冒頭部分など不要な部分をカットするトリミング機能やキャプションの挿入、ナレーション音声の音量調整といった編集機能が備わっています。

より高度な動画編集を行いたい場合は、別途有償のツールを使用します。たとえば当社では動画マニュアルを自社内で手軽に制作できる「EQ動画マニュアル生成オプション」や、シンプルながら高度な機能を備えた動画マニュアル作成ツール「VideoStep」を提供しています。

最後に関係者に品質チェックを依頼して、音声品質に問題がある箇所や説明が不明確な箇所について確認するとよいでしょう。

書き出し

完成したら、最後に動画として書き出します。画面上部にあるメニューの「ファイル」から、「エクスポート」→「ビデオの作成」→「フルHD」「記録されたたタイミングとナレーションを使用する」が選択されていることを確認します。「ビデオの作成」をクリックし、ファイル名を付けて「保存」をクリックします。

保存形式はMP4を推奨します。MP4は広く普及しているため多くのソフトで再生可能で、データ容量も他の形式と比べて抑えられることが特徴です。

管理・共有

撮影した動画を視聴者に共有します。容量が軽ければメールにファイルを添付したり、イントラネットにリンクを貼ったりして共有もできますが、動画の視聴状況が確認できなかったり、動画が埋もれてしまい視聴できなくなったりするといった問題が生じがちです。

また動画活用が進み、動画本数が増えてくるとWebサイトにリンクを貼っているだけでは、視聴者が動画を見つけにくい場合があります。動画を視聴してもらうためには、ユーザー行動に沿った情報整理と、機能的で分かりやすいデザインが施された「動画ポータルサイト」の活用が有効です。

動画本数が増えた際には、動画ポータルサイトの利用も検討するとよいでしょう。

3. 動画マニュアル制作・活用時の注意点

最後に、動画マニュアルの制作・活用における注意点を紹介します。

視聴状況を分析できる環境を用意する

せっかく制作した動画マニュアルは、視聴してもらえなければ意味がありません。動画の視聴状況を把握・分析できる仕組みを用意しておき、そのデータをもとに改善を行うことが重要です。

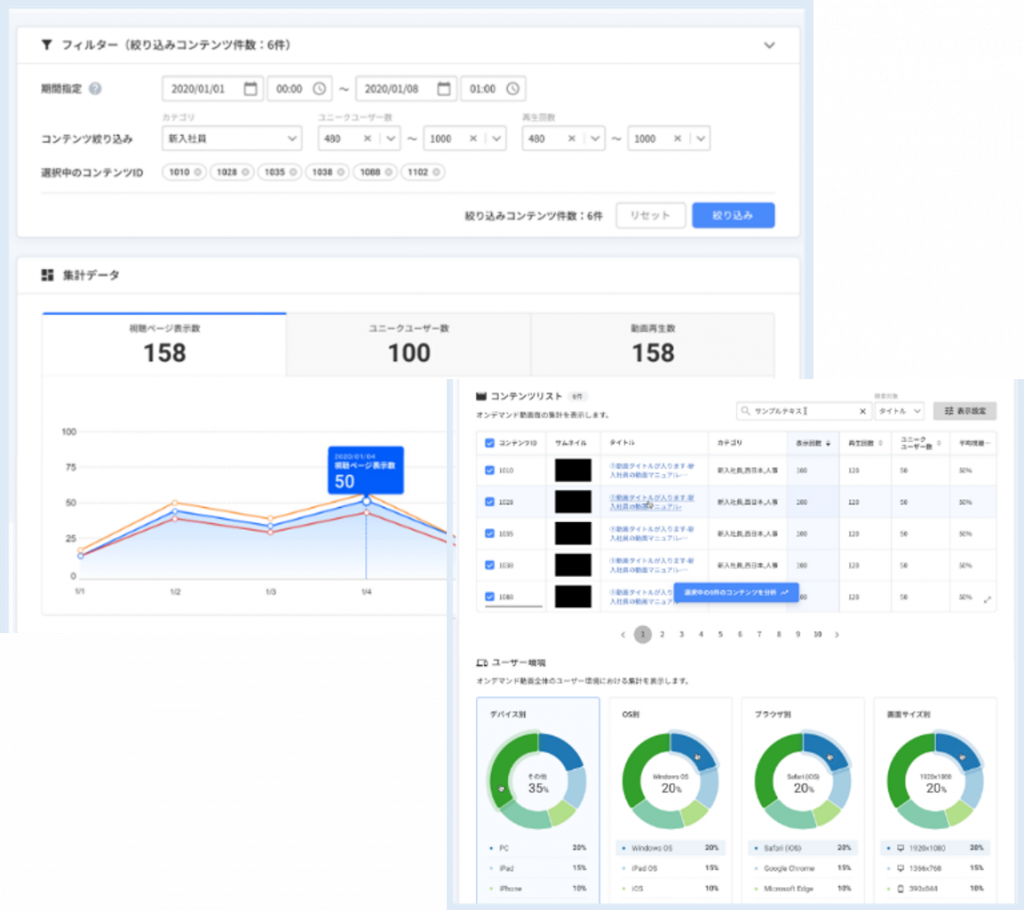

たとえば法人向け動画配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia(EQ)」であれば、視聴状況をログから把握できます。「どの程度視聴・活用されているのか」「どの動画のどの部分がよく見られているのか」といったデータをもとに、改善点や必要な施策を検討することが可能です。

EQポータルの分析機能

外注と内製化のメリット・デメリットを考慮する

動画マニュアルの制作は外注も可能です。外注によって自社に作業負荷をかけることなく高品質な動画マニュアルを制作できますが、委託に伴うコストが発生します。

一方内製化には、委託コストの圧縮だけでなく、制作スケジュールの調整がしやすいメリットもあります。ただし、動画の制作担当者の負担が増える点はデメリットです。

このように、外注と内製化にはそれぞれメリットとデメリットがあります。両者を比較したうえで、自社に最適な方法を選択することが重要です。

セキュリティに配慮する

制作する動画マニュアルには、機密情報や対象者だけに共有すべき情報が含まれることも多いでしょう。たとえば、手軽に利用できるYouTube上で動画マニュアルを公開すると、視聴URLが共有されることで情報漏えいのリスクが生じます。

この場合、「J-Stream Equipmedia(EQ)」を利用することで、安全性の高い形で動画マニュアルを配信できます。

4. まとめ

この記事では、パワーポイントを用いた動画マニュアルの制作方法について、具体的な手順や制作・活用時のポイントを紹介しました。動画マニュアル制作のお役に立てば幸いです。

関連サービスのご紹介 『EQ動画マニュアル生成オプション』

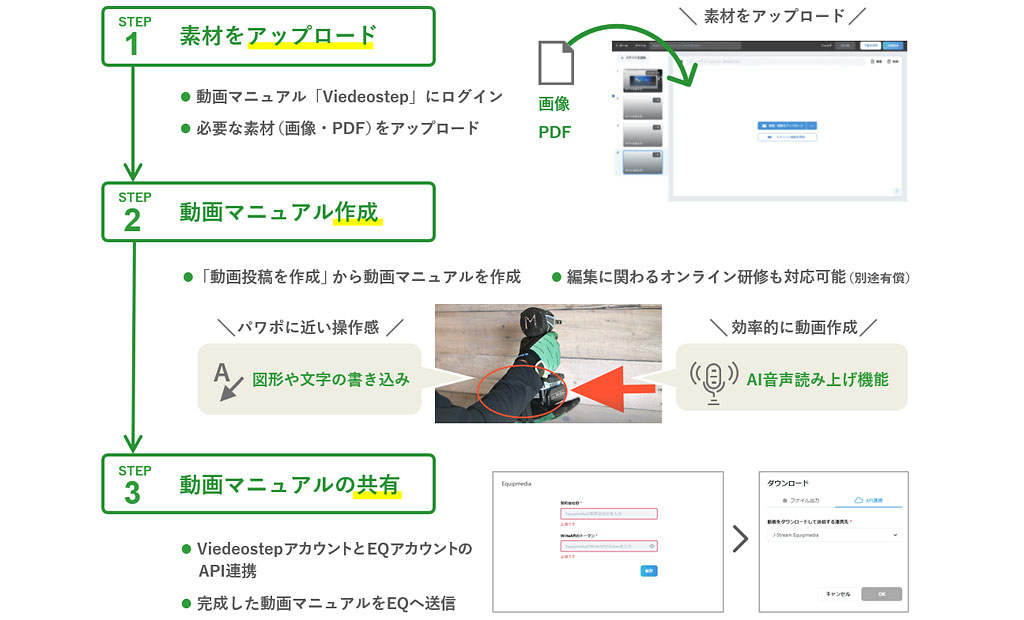

J- Stream Equipmedia(EQ)のオプションサービス「EQ動画マニュアル生成オプション」は、PDFや画像・動画をアップロードし、順番を変えたり図形や文字を差し込んだり、パワーポイントを制作する要領で、かんたんに動画を作成できるサービスです。

AI音声読み上げ機能を使えば、ナレーション付き動画もスピーディー&かんたんに制作できます。「動画マニュアル制作」はもちろん、「スライド資料にAI音声を付けた動画を作って共有したい」「操作手順を記録した動画にAI音声を付けたり、図形を加えたい」という場合にもおすすめです。

「J-Stream Equipmedia」動画マニュアル生成オプションは30日間無料でお試しいただけます。お気軽にお問い合わせください。

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。