「動画で情報を伝えたい」「動画を活用したい」と思うことはありませんか? 「でも動画制作は難しそう」「動画制作をプロに頼む予算は無いし…」今回解説するのは、そんな方におすすめの「ビデオカメラとWindows11標準搭載動画編集アプリ(Clipchamp)を使う動画制作方法」です。

《 目次 》

動画用途・制作方法の特徴

今回紹介する動画は「人とスライド資料で構成される動画」です。このスタイルは、ウェビナー(Webセミナー)や社内情報共有、勉強会・発表、教育・研修(eラーニング)など幅広いビジネスシーンで使える便利な鉄板のスタイルです。

PCからディスプレイに資料を表示し、出演者と一緒にビデオカメラで撮影するこのスタイルは

- 人が大きく映る & 直接スライド資料を指せる

- ビデオカメラの使いやすさ

といった特徴があります。

Clipchampは初心者でも簡単に使える動画編集アプリケーションです。動画をトリミング(必要な部分を切り出す)したり、任意の順番に並べたりといった基本的な編集に加え、「トランジションで動画同士を滑らかにつなぐ」「アニメーション付きのテキストを入れる」などのより高度な編集機能も備わっています。

また本記事では説明していませんが、Clipchampで、PC画面の録画やスライド資料を映しながらのプレゼンテーション収録もできます。

完成イメージ(サンプル動画)

下記掲載の動画は本記事で紹介している方法で制作しました。

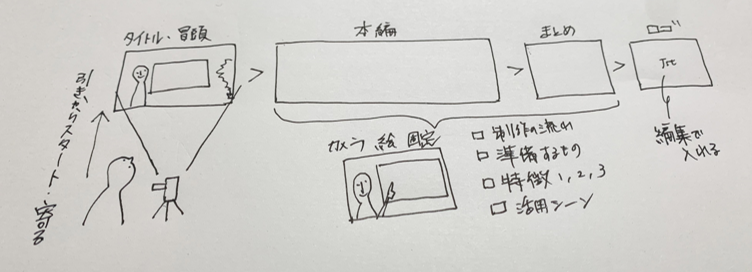

動画展開

動画展開は「タイトル・冒頭」「本編」「まとめ」「ロゴ」です。少し引いた撮影角度(カメラアングル)からスタートし、ズームが終わってから出演者が話し出します。引いたカメラアングルからスタートすることで、動画の始まりを自然に演出しています。

制作手順

制作は

- ①必要なものを準備する(初回はロケハンも)

- ②ディスプレイと人物をビデオカメラで撮影

- ③PC(Win11標準搭載動画編集アプリ「Clipchamp」)で編集

という手順で進めます。次章以降で詳しく解説していきます。

制作手順1. 必要なものを準備する

準備一覧

- 撮影場所 … 会議室など静かな場所

- 出演者 … 1名

- 撮影担当 … 1名

- スライド資料 + プレゼンテーション原稿

- 機材など

| ビデオカメラ | 当社社内に保有していたビデオカメラを使用しました。 ビデオカメラは失敗が少なく撮影しやすいのに加え、高倍率の光学ズーム(画質が綺麗なまま被写体を大きく撮影)ができる点や、明るさや色味の調整ができるなど点など総合的な使いやすさが魅力です。 購入する場合は、5万円程度~ で高品質・多機能な家庭用ビデオカメラが購入できます。マイクを外付けする場合は、マイク入力ができるものを用意します。 |

| 三脚 (ビデオカメラ用) | 当社社内に保有していた三脚を使用しました。 材質と耐荷重によって価格が変わりますが、購入する場合は7,000~10,000円くらいを目安にビデオカメラ用のものを選びましょう。ビデオカメラ用の三脚は、動画撮影特有の左右や垂直方向にカメラを振る動きがしやすくなっています。 |

| マイク | ビデオカメラには元々マイクが内蔵されています。マイクと出演者の距離にもよりますが、より聞き取りやすいクリアな音声で仕上げるためには、別途マイクを用意するのがおすすめです。 サンプル動画制作では5,000円程で以前購入したハンドマイクを使用しました。 ハンドマイク以外でも、ピンマイクやガンマイク(オンカメラマイク)なども選択肢になります。ビデオカメラに音声を入力できるタイプのものを用意してください。マイクを使用しない場合は、近くから撮影するようにし、出演者もいつもより声を張り気味で発話するようにします。 |

| PC ※Windows 11 | 資料をディスプレイに映す時と編集時に使用します。 今回使用したPCは当社で業務用に支給されているPCです。 |

| ディスプレイ | 当社社内会議室に備品として備わっているディスプレイを使用しました。 |

| その他 | 接続のために各種ケーブル類が必要です。また、立ち位置によってはプレゼンテーションリモコンや指し棒があると、出演者のプレゼンテーションがスムーズです。 |

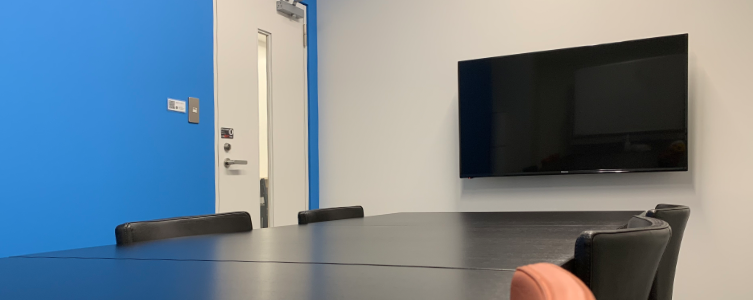

撮影場所探し/ロケハン

できるだけ静かな部屋を確保します。音が反響しすぎないかどうかも確認しておきましょう。部屋の広さや壁の材質によって音の響き方は異なります。部屋の中で手を叩くと反響具合が確認できます。

撮影時は部屋だけでなく廊下や隣の部屋で発生する音を拾ってしまう恐れがあるため、撮影をおこなうことを事前に周囲に告知するとともに、張り紙で音を立てないよう掲示し協力を得るとよいでしょう。

下記は今回使用した会議室です。ディスプレイは壁面に常設されています。

明るさも充分かどうか確認します。事前にビデオカメラ等の機材を持ち込んでテスト撮影して確認するとよいでしょう。明るさはビデオカメラである程度調整ができます。操作方法はご利用のビデオカメラのマニュアルで確認してください。

どんな映像と内容にしたいか考える

動画制作をする際はごく簡単にでもいいので「目的、視聴ターゲット、視聴状況」を定義しておきます。

【目的】今回制作した動画は「本Blogの概要理解と、作れる動画のクオリティの理解」を目的としています。

【視聴ターゲット】企業に所属されている方で、動画制作初心者の方を想定しています。

【視聴状況】勤務時間中に会社支給のPCで動画を視聴することを想定しています。普段から動画を見たりWeb会議ツールを使ったりといったことが多いので、イヤホンを持っている(音声をONにした視聴ができる)前提です。音声をONにした視聴ができない前提であれば字幕を入れる必要があります。

その後コンテを作ります。コンテとは動画制作のための設計図のようなものです。イラストや写真など絵付きで制作することもあれば、文字だけの簡易なコンテの場合もあります。下記は、今回の動画用に準備したコンテです。

スムーズに制作を進めるためにはコンテは重要です。「どんなシーンを撮るのか」「どんな動画の展開なのか」「どのくらいの動画の長さが適しているか」などを考えておきます。

スライド資料の準備

企画内容を念頭に置きながらスライド資料を作ります。今回の制作にはMicrosoft パワーポイント(PowerPoint)を使用、スライドサイズは16:9(ワイド画面)です。

ディスプレイにスライド資料を映しそれをビデオカメラで撮影する手法では、資料内の小さい文字は読みにくくなります。今回、しっかり読ませたい部分は44pt以上の文字サイズで作っています。最適な文字サイズは撮影条件にもよりますので、必要に応じて実際に確認しながら制作をします。

その他の点としては

- 1スライド1メッセージで作る

- 色数は2~3色に抑える

- 伝わりやすいプレゼンテーションの流れになっているか

などに注意しながら作業を進めました。

加えて、メモ欄にプレゼンテーション用の原稿を準備しておきます。完成した資料を元に想定時間内に動画の長さが収まりそうか原稿を読み上げ、ストップウォッチで測って確かめておきます。

制作手順2. ディスプレイと人物をビデオカメラで撮影

準備が整ったらいよいよ撮影です。普段使っていない機材を使う場合は「故障していないか」「必要パーツが揃っているか」などを、動画撮影日以前に確認しておくとよいでしょう。

撮影当日の流れ

撮影当日の流れは以下です。

- 機材設置

- カメラなどの設定(カメラアングルや明るさなど調節)

- リハーサルで撮影の流れを確認

- 本番撮影

- 撮影内容の確認

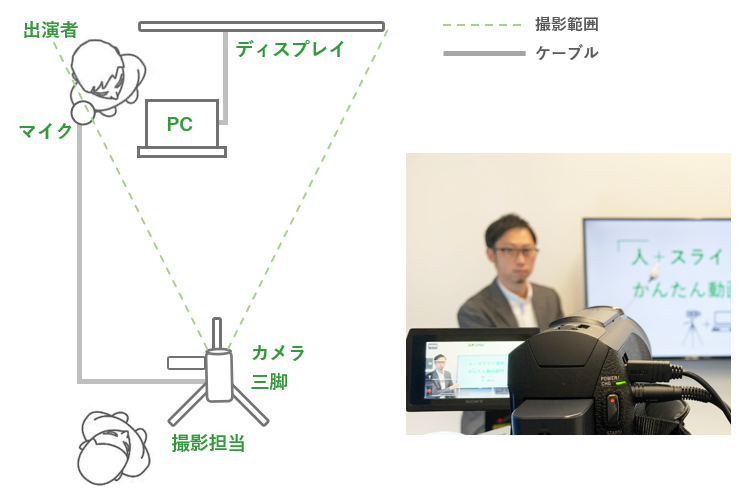

機材設置

下記を参考に機材などを設置します。

三脚はしっかり足を開き固定します。三脚の上にビデオカメラを設置します。

カメラなどの設定(カメラアングルや明るさなど調節)

出演者に実際に立ってもらい、カメラアングルを調整します。ディスプレイに対して真正面から撮る場合は、できるだけ水平垂直がきれいに出るようにカメラを調整します。

カメラ設定は「フルHD(1920×1080px)」または「HD(1280×720px)」で撮影します。サンプル動画では「フルHD(1920×1080px)」で制作しています。保存形式はmp4を選択します。また、フレームレートと呼ばれる、一秒間に記録するコマ数が選択できる場合は「30fps(または29.97 fps)」を選びます。

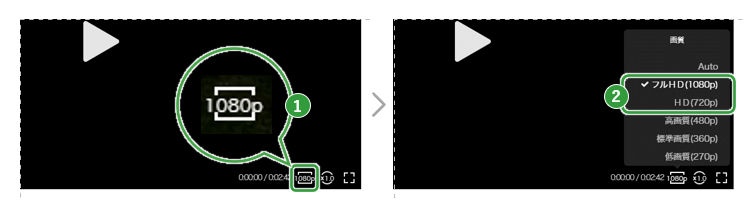

フルHDとHDの動画画質は本Blogに掲載しているサンプル動画を参考にしてください。プレイヤー右下の部分から画質を変更できます。

プレゼンテーション中に出演者が歩き回る場合は、床にテープで基本の立ち位置に印をつけておくのがおすすめです。テープはT字型に貼ります。複数立ち位置がある場合は色の違うテープやテープに文字を書いて区別しておきます。

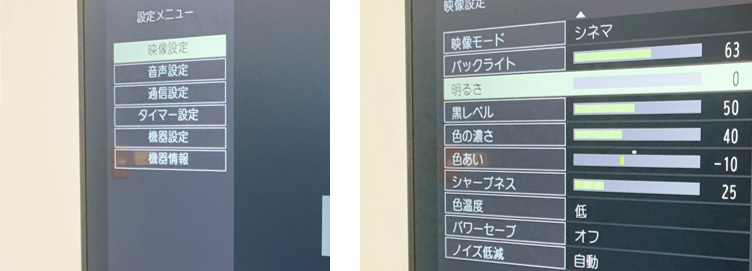

明るさを調節します。ディスプレイに資料を映し、出演者に立ち位置に立って(椅子に掛けての撮影の場合は座って)もらいます。部屋の照明が暗い場合、ディスプレイの明るさと出演者部分の明るさをうまく合わせる必要があります。

まずは資料を映しているディスプレイの設定で明るさを下げてみましょう。

ビデオカメラ側でも明るさの調整をします。マニュアル設定で資料の読みやすさに注意しながら調整します。

明るさに続いて、音声の録音レベルを調整します。オートで撮ってみて音が聞こえにくい場合は、マニュアル設定で聞こえやすい設定を探します。

リハーサルで撮影の流れを確認

撮影準備が整ったらリハーサルを行います。

実際にプレゼンテーションを撮影してみて

- 映像の明るさ

- 資料の見やすさ

- 音声の聞き取りやすさ

などが問題ないか確認します。

リハーサルで問題なければ本番撮影を開始します。

本番撮影

録画ボタンを押してから3~5秒程度の間をとってから出演者は話し始めます。合図は制作担当が出演者に対して出します。「撮影開始します」など声をかけてから録画ボタンを押し、指を使って秒数をカウントダウンしていきます。0秒では手をパーにして「どうぞ」といった感じで差し出すと分かりやすいでしょう。

出演者が話し終わったら、3~5秒程秒余白を取ってから停止ボタンを押しましょう。また、使用する機材によっては、録画と同時に話し始めてしまうと「冒頭の発話が撮れていない」「冒頭の発話が聞き取りにくい」という状態が発生するのですが、その対策としても役立ちます。複数のカットに分けて撮影する場合は、カットごとに前後に余白を確保するようにしましょう。

撮影内容の確認

撮影が完了したらその場で動画を確認し、問題なければ撮影は完了です。

確認の観点としては以下です。

- 話している内容に言い間違いはないか

- 聞きやすさは充分か

- 見やすさは充分か

- 必要なカットが揃ったか

言い間違いなどがあれば、必要に応じて撮り直しを行います。

詰まりや言い間違いなどをどの程度許容するかは動画の用途によります。撮り直しが多くなるほど撮影時間が長くなってしまいますし、出演者に負担がかかってしまいます。

撮り直しには「すべてを撮り直す」「部分的に撮り直して編集でOK部分をつなぐ」などの方法があります。今回の制作方法では細かな編集は出来ませんので、部分的に撮り直す場合はスライド単位で撮り直す方が、OK部分をつないだ時スムーズに仕上がります。

動画の一部を撮り直した同じアングルの動画に差し替える場合、微妙に出演者の立ち位置が変わってしまいますが、今回の制作方法では仕方のない部分です。

制作手順3. PC( Windows11標準搭載動画編集アプリ「Clipchamp」)で編集

編集とは、動画素材の使用する部分を決めたり順番を並べ替えたりといった作業をおこなう工程です。PCで編集を行いますので、ビデオカメラで撮影した素材を取り込んでおきます。

Clipchampの起動

PC画面左下の「スタートボタン(Windowsロゴのアイコン)」に Clipchamp と入力します。

検索結果からアプリケーション「Microsoft Clipchamp」をクリックします。起動時にサインインを求められます。「Microsoftでサインイン」をクリックし、サインインします。

ビデオプロジェクトの制作

Clipchampを起動したら、左上の「空の動画」をクリックします。

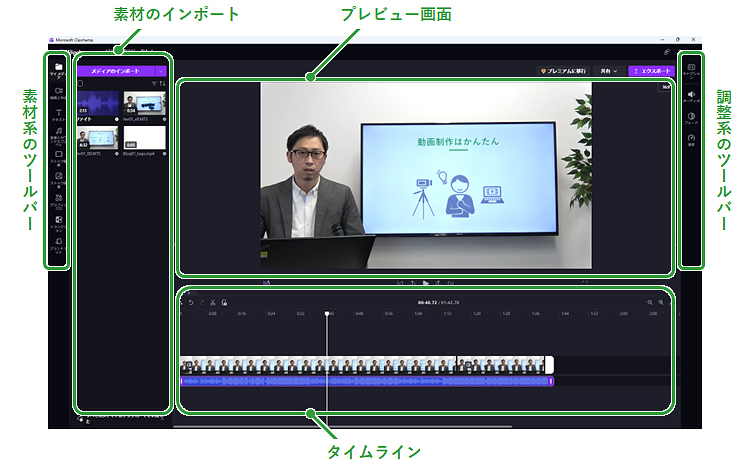

編集画面の構成を理解する

Clipchampの編集画面は以下のような構成です。

素材の追加

「マイメディア」の「メディアのインポート」から編集に使う素材をインポートします。今回は動画末尾に当社ロゴを挿入しています。ロゴはMicrosoft PowerPointでアニメーションを付け、動画素材として準備しておいたものです。撮影素材同様「プロジェクト ライブラリ」に追加します。

動画を順番に並べ使わない部分を削除する

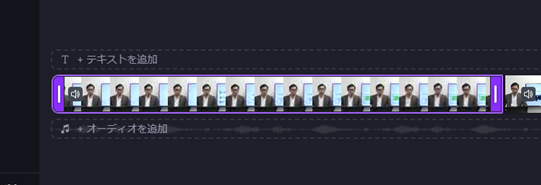

インポートした素材を、動画で使う順に「タイムライン」に並べます。

タイムライン上で素材の両端をドラッグすると、不要な部分をカットできます。撮影時に撮った3~5秒の余白の一部を削除します。

3~5秒すべてを削除するのではなく、長すぎる部分のみカットしましょう。また「撮ったけれども使わない部分」があればそこも削除します。

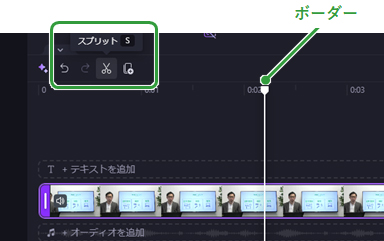

動画を分割したい場合は、分割したい位置に「ボーダー」を移動し、「スプリット(ハサミのアイコン)」をクリックします。

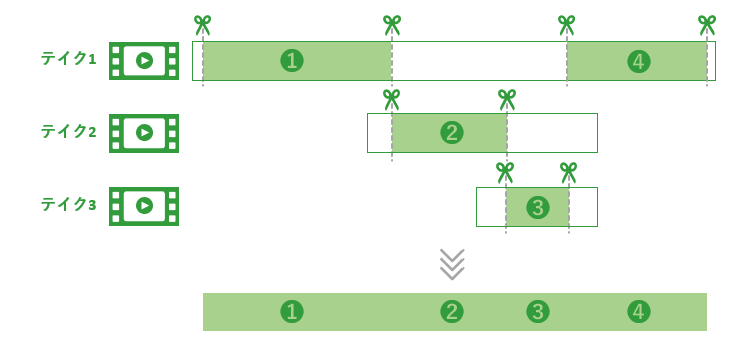

長い動画の中間部分に言い間違いがあり、部分的にOKカットと差し替えたい時は、長い動画を分割して不要部分をトリミングしOKカットとつなぎます。

トランジションを追加する

不要部分をカットした動画を並べて、プレビューしてみましょう。動画と動画の間の切れ目が気になる場合は「トランジション」を追加します。「トランジション」の種類や持続時間は、変種画面右側の「トランジション」から調整できます。

動画にBGMを付ける

Clipchampにはあらかじめいくつかの素材があり、その中にはBGMもあります。動画にBGMを付ける場合は、左側の「音楽とサウンドエフェクト」からBGMを選択し、タイムラインに配置します。

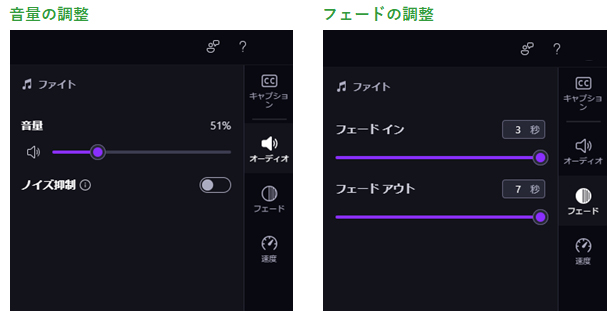

出演者の音声の邪魔にならないよう、BGMの音量を調整します。音量の調整は右側の「オーディオ」から調整できます。音楽の始まりと終わりも自然になるよう「フェード」からフェードイン/フェードアウトの秒数を調整します。

動画の書き出し

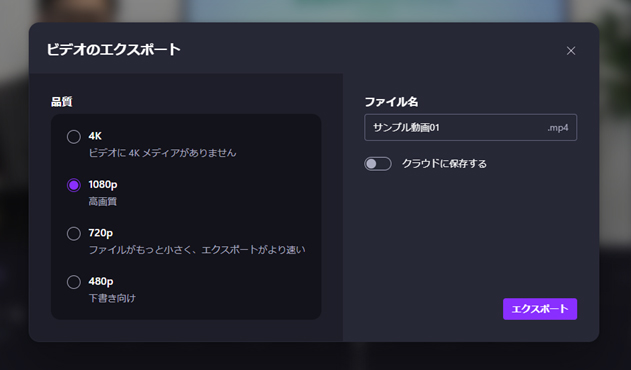

動画を再生して確認し、問題なければ編集は完了です。「エクスポート」をクリックして動画を書き出します。

「書き出し」とは、ファイル形式を変えてひと塊になった動画として保存することを指します。ファイルを一般的な扱いやすい形式に書き出すことで、他のPCでも動画を見たり、動画配信プラットフォームに動画をアップロードしたりといったことができるようになります。

サンプル動画は「フルHD(1920×1080px)」で撮影していますので、ビデオの画質は「高 1080p(推奨)」を選択し、「エクスポート」をクリックします。

書き出しには、完成動画の長さ以上の時間がかかることが多くあります。かかる時間は動画の長さに加えPCのスペックや編集内容などによっても変わります。初めての方は、まずは短めの長さの動画制作から試してみることをおすすめします。

動画制作に要した時間

今回の動画制作には、合計6時間45分かかりました。内訳は以下です。

【事前】4時間

- コンテ、スライド資料およびプレゼン原稿制作 … 3時間

- ロケハン … 1時間

【当日】2時間45分

- 機材設置・設定 … 30分

- リハーサルおよび本番 … 1時間

- 撤収(機材や会議室の片付け) … 15分

- 動画素材取り込みおよび編集 … 1時間

同じ場所・時間帯で同じような動画を制作する場合は、次回以降ロケハンは省略してもよいでしょう。

編集作業は、いくつかのOKテイクをつなぎ合わすような編集が不要であればもっと短い時間で完了できるでしょう。

まとめ

以上、「人とスライド資料で構成される動画」を身近なものを使ってかんたんに制作する方法の中から「ビデオカメラで撮影しWindows11標準搭載動画編集アプリ(Clipchamp)で編集する方法」を紹介しました。

「動画制作は初めて」「この機材(手法)での動画制作は初めて」という場合、まずは短めの長さの動画制作からチャレンジするのがおすすめです。実際に制作してみることで、流れや機材の操作がよりイメージできます。

また、「人+スライド資料」の動画制作の別手法としてMicrosoft PowerPointを使った動画制作も解説しています。本記事で紹介した方法より、さらに少ない機材でかんたんに「人+スライド資料」の動画制作ができます。こちらも参考になさってください。

完成した動画は、オンデマンド配信や疑似ライブ配信に活用できます。

当社では、セキュアな動画配信に対応した動画プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」を提供しています。企業の動画活用に必要なあらゆる機能を装備しながら、5万円から始められる動画配信プラットフォームです。30日間無料でお試しいただけます。

当社では動画制作や支援サービスも提供しています。

■ 自社スタッフでできる『社内向け動画制作 実践ガイド』

社内向け用途の動画を、自社スタッフ自身(インハウス)で作りたいという企業様に向けて、インハウス/外部委託のメリット・デメリット、企画の進め方や撮影等の基本的な内容をまとめました。「人とスライド資料で構成される動画」以外の動画制作にも関心のある方は下記もチェックしてみてください。

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。

![[簡単]プレゼン動画の作り方 …](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/blog_videoproduction003_20210309_001.png)