ライブ配信は生放送であるがゆえにプレッシャーやトラブルリスクが切り離せません。「ライブ配信はやってみたい…けれど失敗はしたくない」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか? そこで今回は、年間2,400件以上(※1)の案件を対応している当社のライブチームが、ライブ配信で失敗しないための5つのポイントを解説します。

※1 2021年度実績

※本記事は演者とスライドを使ったプレゼンテーション形式のライブ配信の場合を元に解説しています。

※本記事は配信に絞って解説しています。

《 目次 》

ライブ配信は簡単、ただし実現したいことによる

5つのポイントの解説に入る前に、ライブ配信の難易度について触れておきます。

ライブ配信は非常に身近に、そして簡単に実施できるようになりました。インターネットにつながったスマートフォンがあればアプリからライブ配信ができます。しかし「やりたいこと」や「配信が止まるリスクにどう備えるか」などによっては、決して簡単とは言い切れないのがライブ配信です。

詳しくは次の「ポイント1」で解説しますが、これから自社スタッフだけでライブ配信を実施したいという場合は、まずはシンプルな機材構成でテスト配信やリハーサルを経て本番へと進めていくのがいいでしょう。

ポイント1:機材構成はシンプルな方が初心者向き

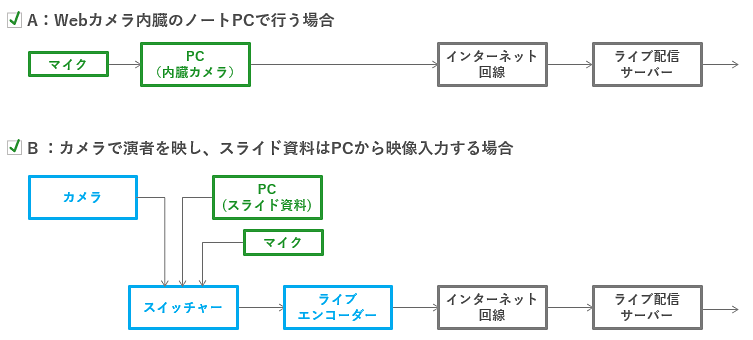

下の画像は、スライド資料と演者1名の映像で構成されるライブ配信の機材構成図です。

- A:Webカメラ内臓のノートPCで行う場合

- B:カメラで演者を映し、スライド資料はPCから映像入力する場合

の2タイプが並べてあります。

次章で解説する「冗長化」については一旦除いた状態での比較です。

2つの比較では機材数に差があります。機材数が増えれば準備や設定・操作の知識習得が必要になります。そういった点から、機材構成はAのようにシンプルな方がより初心者向きといえます。

ただし、プロの導入支援を受けるなど経験者のノウハウをうまく活用することで、初心者でも難易度の高いライブ配信を実施することは可能です。

自社スタッフだけで実施するためのライブ配信機材や手順については、下記Blogで詳しく説明していますので参考になさってください。

ポイント2: 配信トラブル対策には「冗長化」がおすすめ

頻度は高くありませんが、ライブ配信中には配信停止につながるトラブルやミスが起こる可能性があります。

- ライブ配信用インターネット回線のトラブル

- ライブ配信用機材のトラブル

- オペレーターによる操作ミス

などです。

回線や機材トラブルへの備えとしては「冗長化」という考え方があります。ライブ配信における冗長化とは「万が一に備えてもう一つ準備しておく」という考え方です。

オペレーターによる操作ミスへの対策については、操作方法の習得やスキルアップが必要ですので「ポイント5」を参照ください。

■ ライブ配信用インターネット回線の冗長化

ライブ配信用インターネット回線の冗長化する場合、専用線1回線に加えて、予備の回線をもう一つ用意しておきます。専用線の通信が途絶えた場合、予備の回線に自動で切り替わるようになっていれば、配信の停止は瞬間的で済むでしょう。もしインターネット回線の冗長化がされていない状態で通信が途絶えてしまえば、多くの視聴者に迷惑をかける結果になります。

インターネット回線については、下記Blogで詳しく説明していますので参考になさってください。

■ 機材の冗長化

機材は丁寧に扱いメンテナンスもおこなうのが前提ではありますが、故障の可能性をゼロにすることはできません。そこで機材も冗長化を行います。

我々の対応する現場では、高スペックPCにエンコードソフトをインストールしたものをライブエンコーダーとして使うことが多いのですが、ライブエンコード用PCは予備を含め2台用意しています。2台あることで、万が一の場合には予備のPCに切り替え、配信の停止ができるだけ短くなるようにできます。

ポイント3:準備に8割の力を注ぐつもりで

先ほどの冗長化も含め、失敗しないためには準備が一番大切です。

あくまで感覚値ではありますが、全行程にかかる8割のパワーを準備に注ぐつもりで対応するのがいいでしょう。

実現したいライブ配信に対して

- どういった機材とスタッフを用意するか考える

- テスト配信やリハーサルで手順や操作方法をしっかり理解しておく

- 機材の状態を適切に保つ

- 本番当日の機材準備を正しく行う

といった部分が、本番のトラブル発生を大きく低減してくれます。

必要機材、役割分担、準備でやることや期限などはリストにまとめておくとよいでしょう。リストに基づいて進めることで、漏れを防止できます。

ポイント4:万一の場合どうするかを考える

最近では、出演者の一部が遠隔地からWeb会議システムで登壇するようなライブ配信も増えてきました。ライブ配信の拠点が1か所であり、出演者やスタッフが同じ場所に集まっていれば、回線や機材の冗長化は比較的しやすいですが、遠隔地からの参加者に対して回線と機材の冗長化をおこなうのは難しい場合もあるでしょう。

もちろん冗長化しなくても、遠隔地からの参加者が機材やインターネット回線に詳しい方であれば、トラブル時の復旧も早いかもしれませんが、実際にはそうでない場合も多く、「万一の場合どうするか」を考えておく必要があります。

例えば「遠隔地参加者のインターネット回線にトラブルがあった場合、携帯電話やスマートフォンの通話音声をライブ配信する」といった備え方があります。スライド資料は予め配信の拠点側で預かっておけば、万が一の時でもスライド資料と通話音声とを合わせて拠点から配信し、発表を続けることができます。

別の備え方としては、そもそもリアルタイムの遠隔出演ではなく、拠点に来られない出演者については事前に発表を収録しておき、録画ファイルを本番中に再生し配信するという方法もよいかもしれません。

ただし、万が一の備えも限度はあります。何重にも備えておけば安心ですが、備えるほど準備やオペレーションは大変になっていきます。どこまで備えるか/備えないかを、あらかじめ決めておくとよいでしょう。

ポイント5:成長のためには失敗やトラブル経験も必要

ライブ配信での失敗は当然避けたいところですが、失敗やトラブルの経験は成長やスキルアップには非常に重要です。初めての方はテスト配信やリハーサル中にしっかりと経験を積むのがいいでしょう。分からない部分や不安な部分はそのままにせず、その都度解決していきます。

また、業務としてのライブ配信ですから、失敗やトラブルは財産として、その他のノウハウと合わせてチーム内で共有・蓄積するようにしておきましょう。

ある程度成功してくると、気が緩む可能性もあります。初心を忘れず1回1回しっかり準備と対応を行います。また経験を積んで、シンプルな構成から難易度の高い機材構成にチャレンジする場合も、いきなり本番で実践せずしっかりとテスト配信やリハーサルから行いましょう。

以上、配信で失敗しないための5つのポイントについて解説しました。はじめにも書きましたが、ライブ配信は決して難しいものではありません。用途や実現したいことに応じて

をうまく使い分けていくのも、失敗しないための一つの方法です。

もちろん、しっかり体制を作って社内に本格的なライブ配信チームを作るというのもよいでしょう。

また、経験のない状態でリスク低減と少人数運用を実現したいのであれば「疑似ライブ配信」という手法もあります。疑似ライブ配信とは、収録済み動画を指定時間にライブ配信する動画配信方法の一つです。

ライブ配信に比べ、本番配信時の機材やオペレーションを大幅に削減できます。また、現場スタッフの人数も少なくて済みます。疑似ライブ配信の検討時に知っておくべき5つのポイントをまとめた資料を配布中です。ぜひダウンロードして活用ください。

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。