~ハイブリッド配信(オンライン・会場参加の併用)~ ライブ配信:自社スタッフだけで実施するための主な設備・機材

2023.08.21

イベントのオンライン化を検討する中で「オンライン参加・会場参加の併用」でイベントを開催したいと考える場合もあるでしょう。

「ハイブリッド配信」とも呼ばれるこの方法には

- 会場ならではの空気感・臨場感やその場での生のコミュニケーションを重視したい方には会場参加を、より手軽さを希望される方や遠方の方にはオンライン参加を選択いただける

- 会場への密集を避けるために会場参加者の人数を制限し、一部の方以外をオンライン参加にする

といった活用ができるメリットがあります。

本記事では、自社スタッフだけでオンライン・会場参加を併用したライブ配信を実施したい企業様に向けて、ライブ配信実施に必要な主な設備や機材について解説します。

※本記事は演者とスライド資料を使った講演を想定して解説しています。

※本記事は会場にマイクやスピーカーなど音響機器が備わっている前提で解説しています。

※本記事は片方向ライブ配信を前提として解説しています。

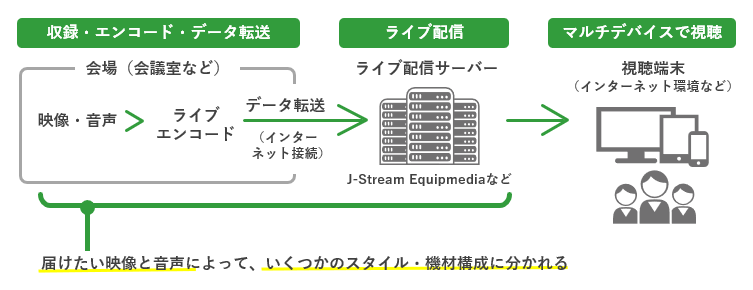

ライブ配信の基本

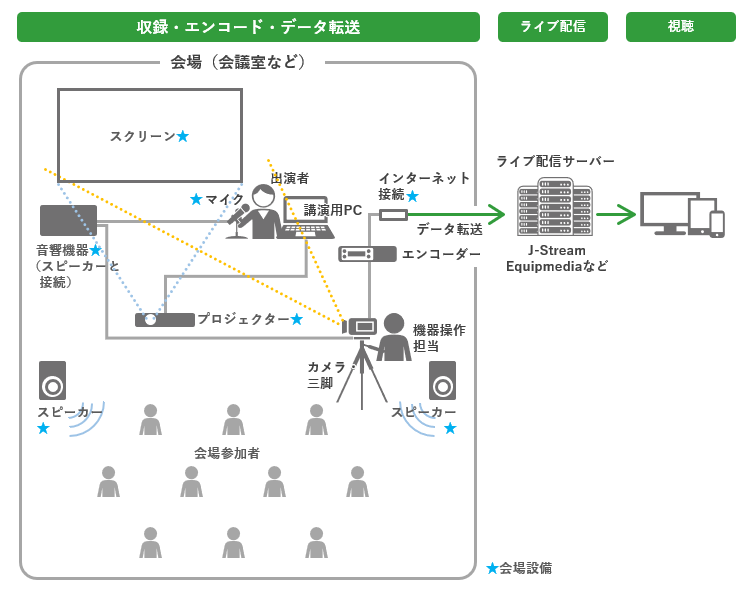

ライブ配信の基本構成は以下となります。会場で収録した映像と音声をライブエンコードし、データをインターネット回線を通じてライブ配信サーバーに転送します。ライブ配信サーバーからインターネット経由で配信される映像や音声を、視聴者はPCやスマホといった端末で視聴します。

ライブエンコードとは、カメラ映像や音声をインターネット伝送に適した形式やビットレートに変換することを指します。

ライブ配信(ライブ配信サーバー部分以降)には「ライブ配信機能付きの動画配信プラットフォーム」や「ライブ配信プラットフォーム」「ライブ配信サービス」「ウェビナーサービス」などを利用することになります。

ライブ配信を実施するにはカメラやエンコードなど様々な組み合わせがあります。ハイブリッド配信の場合、会場参加者とオンライン参加者に対し映像と音声をどう届けるかが重要になってきます。本記事は、ビデオカメラとエンコーダーと呼ばれる機器を使ったライブ配信を基本に解説します。

本記事を読む際には下記も参考になさって下さい。

ビデオカメラとエンコーダーを使う方法以外にも「視聴者にどういった映像と音声を届けたいのか」によって色々な配信スタイルがあります。ライブ配信の実践ノウハウをまるごと知りたい場合は下記をダウンロードしてください。

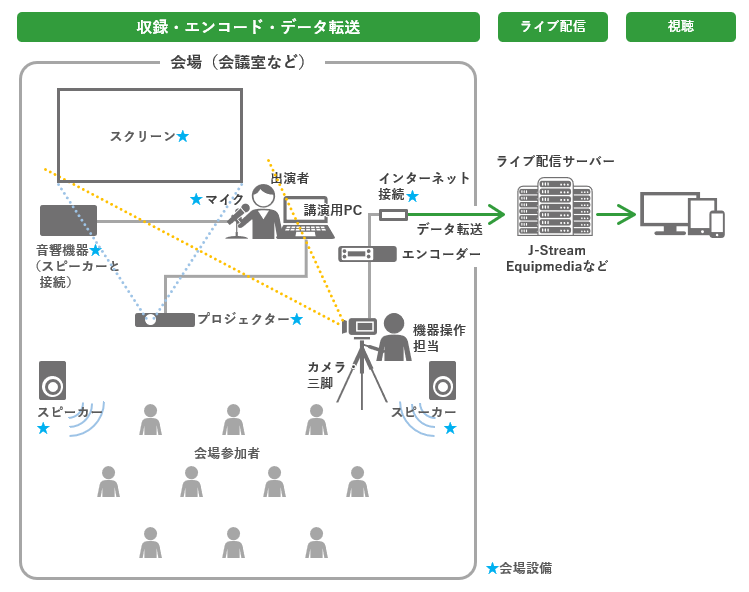

1.会場スピーカーからの音声をビデオカメラの内蔵マイクで撮る方法

最も必要機材が少なく機材オペレーションも簡単なのが、会場スピーカーからの音声をビデオカメラの内蔵マイクで撮りライブ配信する方法です。

主に必要な設備・機材は以下です。

- 会場、ライブ配信サービス、ビデオカメラ、三脚、ライブエンコーダー、PC(講演用)、PC(ライブ配信管理用)

- 音響機器、マイク、プロジェクター、スクリーン、インターネット回線 ※1

※1 会場設備として備わっていない場合は別途手配が必要です。

ただし、会場スピーカーからの音声の大きさや音質、会場スピーカーとビデオカメラの距離や位置によっては、ライブ配信時の音声が聞きにくくなる場合があります。またカメラと参加者の距離によっては、スピーカーからの音声に加え参加者の会話や雑音も撮ってしまう場合もあります。

イベント内容の理解には音声の聞きやすさは重要です。まずは実際にテストしてみて聞こえ具合を確認してみてください。

より聞きやすくライブ配信したい場合は、次で紹介する「音響機器からビデオカメラへ音声を直接入力する方法」がおすすめです。

2.音響機器からビデオカメラへ音声を直接入力する方法

先ほど紹介した「会場スピーカーからの音声をビデオカメラの内蔵マイクで撮る方法」を基本に、会場にある音響機器からビデオカメラへ音声を直接入力することで、より聞きやすくライブ配信できます。

まずはビデオカメラにマイク入力が備わっているか確認します。また音響機器は会場ごとに様々です。使用する際は会場の機材管理担当者に確認しながら進めてください。

音響機器に「OUT(アウト)」「LINEOUT(ラインアウト)」といった表示がある挿し込み口から、フォーンケーブルでビデオカメラに音声を入力します。

ビデオカメラへの入力についてはミニプラグと呼ばれるものが主流です。音響機器からビデオカメラへの入力に合った形式や音量(音声レベル)で出力ができない場合、変換が必要になります。

ただし、変換はノイズや不具合の原因になることがありますので注意が必要です。ノイズとは「ジー」や「サー」といった、一定の強さで聞こえ続ける電子的な雑音のことです。ライブ配信の本番までに動作確認をしっかりおこないましょう。

音響機器とカメラの位置(ケーブルの長さ)

音響機器とカメラの位置が離れている場合、ある程度ケーブルの長さが必要になります。ノイズ発生に配慮した場合、ケーブルの長さは2~3メートル以内のものをおすすめします。

2~3メートル以上距離が離れている(長いケーブルが必要)という場合は、ノイズの発生しにくい「キャノンケーブル(XLRケーブル)」と呼ばれる種類のケーブルの使用がおすすめです。ただし、キャノンケーブルはそのままではビデオカメラに接続できないので、追加で変換機やオーディオミキサーが必要になります。

オーディオミキサーとは

オーディオミキサーとは、マイク音声や音響機器などから入力する音のバランスやレベルを調整したり、調整したものをまとめて出力したりするための機器です。

ミキサーには、アナログミキサーとデジタルミキサーがあります。アナログミキサーとデジタルミキサーの違いは、音声信号処理をアナログのままおこなうか、デジタルに変換してからおこなうかです。

デジタルミキサーは、デジタル変換してから音声信号処理をおこなうためノイズの影響を受けにくいのに加え、音量の自動調整機能などもあり多機能となっています。主にボタンと液晶パネルでの操作になるため設定や操作は複雑になりがちです。アナログミキサーと比較すると値段は高価です。

アナログミキサーは、音声のON/OFFや音量の調整だけなど機能がシンプルで1万円程度~ と低価格の機種が多くあります。ツマミによる直感的な操作が可能なため初心者向きです。

講演資料をより見やすく配信したい場合

音声に加えて、講演資料をより見やすく配信したい場合は、スクリーンをカメラで撮影せず講演用PCから資料映像を直接配信するのがおすすめです。その場合は「ビデオスイッチャー」と「映像分配器」が必要になります。

次で紹介する「ビデオスイッチャーと映像分配器を使う方法」をご覧ください。

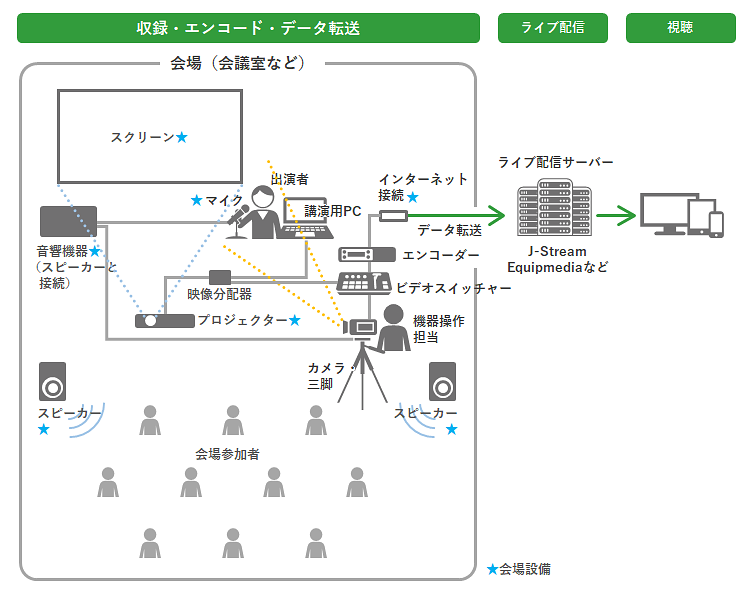

3.ビデオスイッチャーと映像分配器を使う方法

先ほど解説した「音響機器からビデオカメラへ音声を直接入力する方法」の機材に加えて「ビデオスイッチャー」と「映像分配器」を追加することで、スライド資料の見やすさをアップできます。

ビデオスイッチャーとは

ビデオスイッチャーとは、カメラやPCからの映像を切り替えたり、機種によってはスライド資料上に出演者を小さく同時表示(PinP/ピクチャーインピクチャー)したりといった演出を可能にしてくれる機器です。入力した音声のボリュームをコントロールできる機能が付いている機種もあります。ビデオスイッチャーを使用する場合、音響機器からの音声はビデオスイッチャーに入力します。

最近では10数万円と低価格な機材も登場しており、より本格的なライブ配信を実施したい場合には導入を検討したいところです。

映像分配器とは

映像分配器は講演用PCのスライド資料映像を「会場参加者向けにはプロジェクターへ」「オンライン参加者向けにはビデオスイッチャーへ」と複数に分けて出力するための機材です。プロジェクターへの入力がHDMIでできる場合、HDMI信号の分配器(入力1、出力2)の映像分配器を用意しましょう。「HDMI分配器」「HDMIスプリッタ-」といった名称の場合もあります。

まとめ

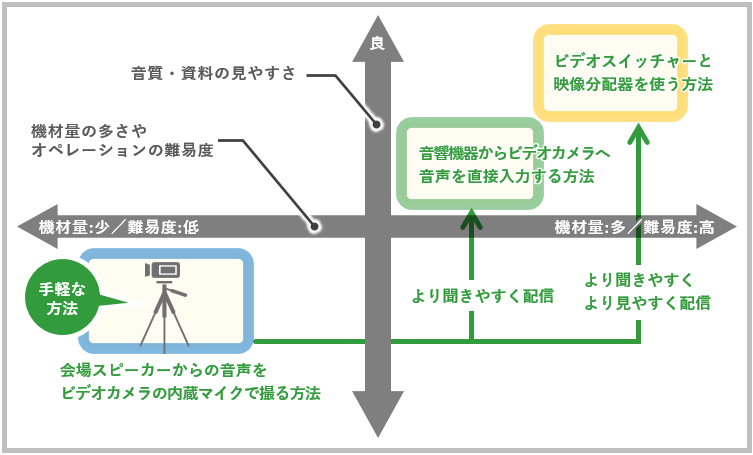

以上、オンライン参加・会場参加の併用ライブ配信を自社スタッフだけで実施されたい企業様に向けて、手軽な方法 ~ より聞きやすい・より見やすい方法まで3種類紹介しました。

今回紹介した3つの方法を図にまとめると下記になります。

音声の聞こえやすさやスライド資料の見やすさといったライブ配信の質を上げるためには、より多くの機材が必要となります。また機材が増えることで、設定や操作などオペレーションも必要となります。

また、ハイブリッド配信の場合「映像と音声をどう届けるか」に加えて、参加者など人の動きも考え「機材につまずかない」「ケーブルにひっかからない」「電源やプラグが勝手に切れない/切られない」ための予防や配慮が必要になります。

ハイブリッド配信は会場とライブ配信両方の対応が必要になるため、運営側の負担は会場開催のみ/オンライン開催のみと比べると増えることになります。しかし、今回解説したような、シンプルな構成のハイブリッド配信であれば、配信を自社スタッフのみで対応することは可能です。

しっかりとテストや準備をおこないイベント本番に臨んでください。

ただし、「会場登壇者と遠隔地登壇者とのディスカッション」「会場参加者・オンラン参加者の一体感を強化したり、満足度を高める演出」など、イベント内容の質を追求していくことで、配信の難易度は高まってしまいます。

イベントは失敗の許されないものであることが多いでしょう。自社スタッフで対応する場合は、配信スキルのあるチームに任せるか、しっかりと体制を整えて対応するのがよいでしょう。

それが難しい場合は、外部専門家への委託を検討ください。当社では、年間2,400件以上(※2)の案件を対応している専門チームがライブ配信(ハイブリッド配信も含む)の現場対応サービスを提供しています。イベントの企画から運営までまるごとお任せいただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。 ※2 2022年度実績

ライブ配信サービス(プロフェッショナルライブ)

ライブ案件の対応実績豊富なプロフェッショナルスタッフが対応する「ライブ配信サービス(ライブ配信代行)」です。経験豊富なライブ配信スタッフがお客様毎に専任でサポートいたします。案件ごとにチームを組み、それぞれの役割を持ったスタッフが、常に情報を連携し、確実な配信の実現に向けて対応、企画・ライブ中継現場の対応から最新テクノロジーのご提案まで、トータルサポートいたします。

サービス詳細

お役立ち資料

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。

![[図解付き] アーカイブ配信と…](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2024/08/blog_archive_20240828_tf.jpg)