リモート統合モデル(REMI) 特長・実現できることの解説

2022.11.11

現在、映像制作の様々な現場でリモートプロダクションと呼ばれている映像制作環境に対して、近年ではさらにその環境を推し進める形で『リモート統合モデル:Remote Integration Model (REMI)』という呼び方があります。単に従来からの呼び方を変えているわけではなく、それなりの理由があります。本記事ではリモート統合モデル(REMI)の特長や実現できることなどを、リモートプロダクションと比較して解説していきます。

本記事は、ライブ(中継)コンテンツの映像プログラム編集や配信に携わる方を主な対象としています。

関連記事

1. REMIの特長

Remote Modulation Integrationの頭文字をとってREMIと呼ぶようになったワードで、それまで漠然とリモートプロダクションと呼ばれていた制作フローを整理して、主にクラウドやネットワークを基盤としたリモートでの映像制作活動やワークフローを総称してREMIと呼んでいます。

以下はREMIの主な特長です。

- ライブ映像を遠隔キャプチャする環境を持つ

- 遠隔地からの複数キャプチャ映像をクラウド上で管理できるコントロール拠点を持つ

- 映像の編集者や関係者は地球上のどこにいても共同作業ができる

リモートプロダクションの特長とそれほど違わないように見えますが、REMIは『リアルタイム』におけるライブ映像の取り扱いや制作編集といった作業の即時性をターゲットにしているので扱う道具に違いが出てきます。

REMIの特長1:ライブ映像を遠隔でキャプチャする

リモートプロダクションでも同じ作業を行いますが、REMIではPTZカメラやカメラのアングル操作自体を遠隔操作できることを念頭に置いています。ライブカメラの配置スペースやオペレーションを省力化することで映像アングルに対するカメラの運動性や追従性を向上させ、搬送や設置の労力を削減します。タリーやインカムを使ってさえ、どうしても発生する現地のスタッフと編集室(サブ)とのコミュニケーションロスやタイムラグを遠隔操作という方法で減らしていく手法を採用します。

REMIの特長2:クラウド上で映像制作をコントロールする

リモートでキャプチャしたライブ映像はクラウド上に展開されるコントロールルームに集約され、そこで制作チームによって編集加工されます。従来のサブで実施される場合もありますが、クラウドで利用できるバーチャルなコントロールルームは軽量ですし、作業用機材の専有もありません。クラウドのリソースが許す限り、映像制作の規模にあわせてスケールさせることができます。

コントロールルームではライブ映像のキャプチャ状況やスイッチング設定、プレビュー映像やプログラム映像の入出力、CM挿入のタイミング管理、音声ミキシング、タレント映像のリアルタイム挿入といったあらゆる映像制作に関する操作を行うことができます。

REMIの特長3:関係者は地球上のどこにいてもよい

コントロールルームはクラウド上、つまりネットワークで繋がった状態で存在するので映像編集は地球のどこからでもできることになります(もちろんネットワークが繋がっていなければいけません)。どこからでも共有できる映像制作の作業は編集者やディレクターに限らず、映像の出演者や解説者がどこにいてもよいですし、どこからでも映像制作に参加することができます。ポストプロダクションも一箇所で確認することなく、どこからでも確認や修正作業などが可能になります。そのため、REMIは「在宅プロダクション(At-Home Production)」とも呼ばれています。

2. REMIで実現できること

REMIはその名が表すとおり統合モデルです。したがって、なにかひとつのサービスを使えばすべてを実践できるという簡単なものではありません。ターゲットとなる映像制作用のコンテンツがあり、適材適所でサービスやワークフローを選択することで理想的なリモートプロダクション環境を構築していきます。

REMIはライブコンテンツに適している

REMIを採用・導入する映像制作の主要ターゲットはライブコンテンツです。ライブの臨場感をいかに速く視聴者のもとに届けるのか、ライブが「たった今」行われていることをどれだけ注目させるのか。REMIはライブコンテンツの配信環境に機動性を持たせます。スマートデバイスの高性能化、ネットワークの普及率の向上、コンテンツ自体の多様化と差別化、コンテンツへのアテンションがテキストや画像から動画へと移りつつあること。これら視聴者を取り巻くデジタル環境の変化がREMIの採用を後押しするでしょう。

カメラ映像のコントロールにREMIは不可欠

REMIを実現するためにカメラのリモートコントロールは不可欠です。プロユースの放送用カメラメーカー(ソニー、パナソニックなど)は撮影している映像をダイレクトにクラウド上のコントロールルームへネットワーク経由で挿入(インジェスト)する機能を展開し始めています。また、映像ソースのトランスミッター(LiveUなど)も複数の映像ソースで時間の同期をとる機能を開発・提供し始めました。REMIを実践する人たちにとってライブ映像の入力装置のクラウド対応はなくてはならない技術要素であり、これはREMIのコントロールルームを担うメーカーとは車輪の両輪の関係にあります。

クラウド上で統合利用可能なコントロールルーム

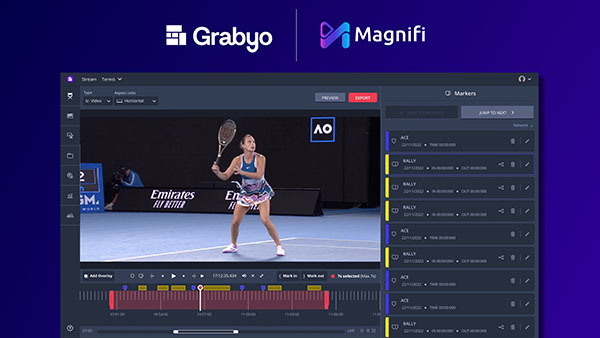

ライブ映像を集約するコントロールルームはほとんどがSaaSとして各メーカーから市場に提供されています。これらはクラウドスイッチャーと呼ばれることもあり、実際にカメラ映像をスイッチングする機能を持っています。M2Live、KAIROSクラウド、vMix、TVU、Grabyoなど数々の特長あるサービスがあります。

従来のスイッチャーやビデオミキサーと呼ばれている機能と大きく異なるのはその機動性と機能の統合性にあります。コントロールルームはカメラ映像のスイッチだけでなく音声ミキシングやプレビュー/プログラム映像の制作から配信までをカバーするあらゆる機能を持っており、さらに多様な編集環境をクラウド上で統合して利用できること、その点においても既存の機材一式を凌駕する機動性を担保しています。現場とサブの物理的な距離は広がっても、運用上の距離間はどんどん縮まることになります。

3. 最後に… REMIはコンテンツに適した機能を統合して実現する

繰り返しになりますが、REMIとはひとつのサービスだけでは実現することが非常に困難なワークフローと言えます。運用にかかる全体コストと部分コスト、機材や人的リソースの移動や配備、映像の品質や伝送遅延の処理など様々な要素を考慮して、それぞれに適したサービスを検討する必要があります。

Jストリームは2019年より、REMIにおいてコントロールルームと呼ぶべきSaaSサービス『Grabyo』をREMIスイートとして提供しています。こちらの記事「映像制作・配信 リモート統合モデル “Grabyo”の紹介」で、Grabyoがスイートである理由とREMIを実現するためのワークフローをご紹介しています。

関連記事

関連サービス

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。