その動画、配信して大丈夫? 映像制作・配信で見落としがちな著作権・規制の総点検

2025.11.20

動画制作から配信までを企業内で完結させることが当たり前となった今、ちょっとした油断が思わぬトラブルを招くケースも増えています。

使用した音楽やイラスト、外注先との契約不備、撮影時の許諾漏れ……このような小さなミスが企業としての信用失墜につながる恐れがあります。

そこで、メディア・エンターテイメント業界のクライアントに対する法務サポートを中心に扱う「骨董通り法律事務所」の田島弁護士をお迎えし、動画制作・配信に携わるうえで、「知っておくべき著作権・規制に関するポイント」を解説いただきました。

※本記事はJストリーム主催のオンラインセミナーを記事化したものです。

《 目次 》

1. 登壇者紹介:骨董通り法律事務所 弁護士 田島 佑規 氏

大阪府高槻市出身。神戸大学法学部卒業/京都大学法科大学院修了/2016年弁護士登録。現在は東京にある骨董通り法律事務所に所属し、クリエイティブ産業やコンテンツビジネス分野において法務サポートを行う。

近著として

『クリエイター六法 受注から制作、納品までに潜むトラブル対策55』翔泳社

『映像クリエイターのための知っておきたい法知識』VIDEO SALON〔連載〕

『10歳からの著作権』Gakken〔監修〕 ほか。

その他、京都大学大学院・芸術文化観光専門職大学 非常勤講師、舞台映像のデジタルアーカイブ化や利活用を進めるEPAD事業(舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業)権利処理チーフなども務める。

2. 動画制作・配信に携わるうえで「知っておくべき著作権・規制に関するポイント」 ~田島弁護士による講演~

今回のセミナーでは、まず、そもそも著作権はどのようなものかを解説し、その後、映像制作・配信をする上でトラブルや問題になりやすい6項目をピックアップしてご紹介します。各項目は、いずれも1つのテーマだけで時間を十分かけて説明するに値するものばかりです。そのため本セミナーでは、各項目のポイントを絞ってお伝えし、概要をご理解いただく内容となっています。

セミナーの内容はお役立ち資料として無料で配布中です。

ダウンロードのうえお読みください。

掲載内容

- 著作権とは?

- 各種フリー素材、ストックサイトの注意点

- 音楽、効果音利用時の注意点

- ロケ時の写り込み

- PR表記ほか表示規制 ―広告に関する映像を念頭において―

- 外注先との契約に関する注意点 ―業務委託契約時のポイント―

- 炎上に関する注意点

3. 炎上しやすいテーマや内製時のポイントなど ~田島弁護士とJストリーム映像制作チームのディスカッション

田島弁護士と、当社映像制作チーム篠原とのディスカッションパートです。講演の内容を深掘りする形で、いろいろなテーマを挙げながらディスカッションを行っていきます。

株式会社Jストリーム デジタルクリエイション部 篠原 準哉

2019年にJストリーム入社。

映像制作のディレクター・エディターとして各企業様の会社・サービス紹介動画、CM・プロモーション動画、教育・マニュアル動画など幅広く制作案件に従事。

篠原: ディスカッションでは、「知っておくべき著作権・規制に関するポイント」の講演も踏まえて、多くの方が気になるであろう、よくある質問を中心に深掘りできればと考えています。

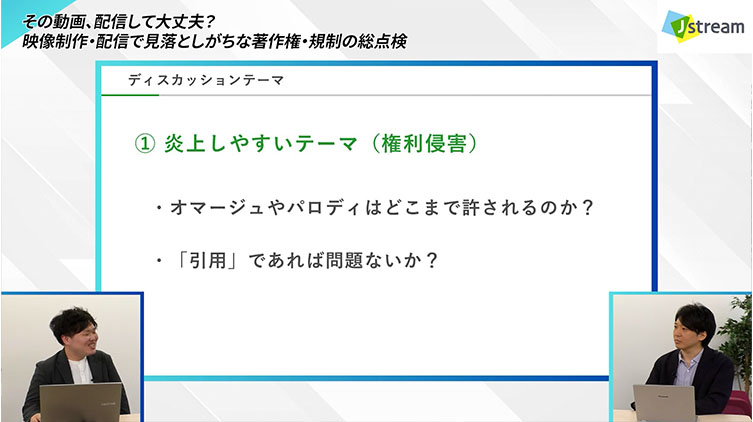

【1】炎上しやすいテーマ(オマージュ・パロディ)

篠原: オマージュやパロディは、どこまで許されるものなのか、他のコンテンツを引用する際の注意点をお聞かせください。

田島: 著作権法的な考え方では、オマージュやパロディに該当するから特別に許されるというルールはありません。ある「ぱくり」が著作権的に許されるのか許されないのかと、基本的には同じ基準で考えられます。

類似していれば著作権侵害の可能性が出てきますが、かといって「あの作品をオマージュしているな」「パロディだな」とわかれば、それだけで著作権侵害になるかというとそうでもありません。著作権侵害かどうかは、両者を見比べたときに、著作権で保護される創作的な表現が似ているかが基準となります。アイデアや着想など表現でない部分やごくシンプルなデザイン、ありふれた表現には著作権が発生しないと考えられているため、そういった要素が似ていたとしても著作権侵害ではありません。

例えば、2つの作品に共通しているのは、アイデアや着想、あるいは作風、画風であって、具体的な表現としては似ていない場合は、著作権侵害ではありません。ただもちろん、アイデアや着想だけでなく、具体的な表現としても非常に似通っている場合には、著作権侵害となります。

結局、どこからがアイデアの類似で、どこからが具体的な表現の類似となり許されないのかは、ときに曖昧で、グレーな場合も少なくありません。どこまでのオマージュやパロディが許されるかは、どうしても具体的なケースごとの判断にならざるを得ないです。

また、著作権侵害として問題になるかは、権利者が問題視するかしないかも重要な要素です。権利者が「別にそれぐらいいいよ」と考えて訴えないケースもあれば、元の作品のイメージをおとしめるようなパロディの場合は紛争化することもあります。

一つ言えるのは、オマージュやパロディである以上は、元の作品がわからなければ意味がありません。そうすると、専門家的にはこの程度の類似であれば著作権侵害には当たらないと判断するものでも、世の中的には元ネタがわかる以上「著作権侵害ではないか」と指摘されやすくなるということはあるでしょう。

篠原: 「あれはぱくりじゃないか」と炎上したとしても、権利者が「それは大丈夫です」といえば、特段法律的には問題ないと考えてよいのでしょうか。

田島: 明確な許諾がない場合「問題がない」ではなく、「問題になることがない」という言い方が正しいです。権利者が黙認あるいは放置していれば、裁判になることもなく、特に問題にならないことはよくあります。日本の多様な二次創作文化は、日本の文化を支える上で非常に重要なものだと思いますが、その中には厳密に権利者が問題視すれば著作権侵害に当たるものも存在します。それでも権利者が「ファン活動の一環でやっているのだったら、別にうるさく言いません」と見過ごすことで成立していることもあるでしょう。

篠原: そういう意味では、二次的に利用していくクリエイターさんも、オマージュ、パロディ化に当たっては、元の作者へのリスペクトが欠かせませんね。

田島: はい。リスペクトを欠くということで、批判が集まり炎上につながるケースもあります。特に著作権侵害のリスクがあるようなオマージュやパロディを行う際には、「元の作品のイメージを傷つけないか」といった意識を持っておかないと危険だと思います。

また、最初の質問にあった「引用」はまったく違う話です。引用は、元の作品をそのまま使うときにしか成立しません。権利者の許可がなくても引用として使用できる条件は、著作権法にも記載されており、典型例は、論文の中で自分の説明の補足として、他者の文章をかぎ括弧でくくって紹介するようなものです。引用は、オマージュやパロディとは異なる概念となります。

【2】炎上しやすいテーマ(生成AI)

篠原: 最近は、生成AIで「何々風」といった画像を作るのがはやっています。生成AIを活用していく上での注意点や、どのようなルールの下で会社として使うべきかを教えてください。

田島: まず、作風や画風は、基本的には表現ではなくアイデア的なものと考えられており、著作権では保護されない要素です。つまり、作風や画風が類似しているだけであれば著作権侵害になりません。

ただ、生成AIに特定の作品だけを学習させていくとなるとそれはまた別の問題があり、どこまで許容されるのかは議論の過程にあります。

文化庁がAIと著作権法の考え方について有識者を集めて議論した結果を取りまとめたペーパーを出していますので、生成AI活用の際にはそれに則った運用をするのが、現時点では最も確実だと思います。ただ、生成AIを利用しているだけで批判されたり炎上したりするケースも、残念ながら今はあります。そのリスクを受け入れるか、受け入れないかの判断は各社次第だと思います。

篠原: イラストは作家さんに、映像はカメラマンに著作権がありますが、生成AIはどこに著作権が帰属するのか、何かルールがあるのでしょうか。

田島: まず基本的な著作権の考え方として、創作活動は人間にしかできないというのが大前提です。ですから、生成AIが独自に生み出したものの著作権は、生成AIにも、生成AIを作った開発者にもありません。一応、理屈上は人間が創作的な関与をして生成AIが作ったものは、その創作的関与をした人間に著作権が帰属するということにはなります。しかし、どこまでの関与をすればその人の著作物と判断されるかは、まだはっきりした基準がないというのが現状です。

【3】炎上しやすいテーマ(権利侵害)

篠原: 続いてのテーマは、「悪気なくかぶってしまった」「意図せず類似してしまった」場合はどうなるのかです。また、類似しないために取れる予防策についてもお教えください。

田島: 著作権侵害が成立するためには、まず、著作権侵害が成立するといえる程度に似ている必要があります。それに加えて、元の作品に基づいて似たものを作るのが著作権侵害であり、偶然に似た場合は著作権侵害ではないというのが、著作権の大原則の考え方になります。例えば、元の作品をまったく知らずに創作活動をした結果、たまたまある作品とすごく似たものができても、これは著作権侵害ではないということになります。一方、元の作品・イラスト自体は知っていた上で、著作権侵害が成立するほど似てしまった場合は、著作権侵害になってしまいます。

篠原: 見て似たのか、偶然似たのかは、どう判断するのでしょうか。

田島: そこが予防策の話にもつながってくるポイントです。結果として著作権侵害が成立するほど似たものができている場合、元の作品を見た結果として似たのではないかという疑いはある程度存在するでしょう。そこで重要なのは、どういう過程で制作してきたのかという、制作過程を残すことです。創作活動の際には、何らかのアイデアがあって、それについて場合によっては参考となるような資料や情報を集め、そこからより具体的な表現を考え始めて、最終的な表現に行きつくといった過程があると思います。その当時の制作過程をしっかり残しておく。それがあれば、「見て似たのではなく、こういう過程をたどって作った結果、偶然似たんです」と説得的にいえるように思います。

【4】内製時のポイント(職務著作)

篠原: 次は、映像制作を内製している企業において、自社社員が独学で頑張って制作した動画の著作権は、誰のものになるのかです。

田島: 著作権は創作した者が持つというのが大原則です。しかし、そこにはいくつかの例外があり、その1つが職務著作です。これは、会社の発案で、会社に従事する人が、会社の職務・業務として作ったものについては、著作権は会社のものになるというルールです。

篠原: 反対にいえば、業務時間外にプライベートで作った音楽やイラストを、会社が使いたいといっても「いや、それは私のものです」と主張できるのですね。

田島: もちろん、そうです。会社の業務時間外に、自分の趣味で作った音楽に関する著作権を会社に取られる理由はありません。あくまで業務の中で作ったものであるかがポイントです。

【5】内製時のポイント(公開範囲)

篠原: 次に、従業員研修やパートナーさん向けの情報共有など、ある程度限られた公開範囲においては、著作権の考え方は変わってくるのかというテーマです。例えば、社長の好きなアーティストの曲をこっそり使いたいというようなシーンもあるかと思います

田島: 公開範囲によって著作権侵害かどうかの考え方が変わることはあります。例えば、私的複製とは、個人や家庭内の限られた範囲内で使う目的において、ある著作物をコピーすることは基本的に許されるというルールです。自分用にテレビ番組を録画したり、電子書籍のスクショを取ったりといったことも、これに当たります。ただし、ビジネスで使用する目的における複製には、この私的複製というルールは使えないと考えられています。

著作物を、公に、ある程度の広い範囲において利用する場合には、著作権の問題が生じます。ここでいう公の範囲とは、不特定の人、あるいは多数の人を指しており、どこからが多数かはケースバイケースですが、5人や10人でも公に該当する場合もあります。会社内であれば、おそらく10人以上の従業員がいる場合が多いと思いますので、従業員研修内での共有は、公に対して使うと判断される場合が多いように思います。パートナー向けの情報共有も同様に、多数に対して行われるものであれば、著作権法的には公に対する利用として扱われるのが基本的な考え方です。

その上で重要なルールとして、非営利目的であれば一定の利用はOKというルールもあります。しかし利用する者が営利企業である場合は基本的には非営利目的とはみなされないと考えられます。またインターネット配信などにおける利用は、非営利目的であっても著作権の問題が生じます。

著作権法の考え方を踏まえると、やはりビジネスの現場で、会社が当事者になって著作物を利用する以上は、通常の著作権の問題が生じると考えたほうがよいと思います。例えば、新聞記事などの著作物を社内で共有するためにコピーして皆にメールで送信するといったことも、無許可でやるとアウトです。

【6】素材の扱いについて(著作権保護)

篠原: 続いて、素材の扱いについてです。著作権の保護期間が切れたコンテンツは、安心して使ってよいものなのでしょうか。

田島: 安心して使ってよいと思います。ただ、著作権が本当に切れているのかは、著作権の保護期間の計算方法にはいくつかの例外もあるため、慎重に検討する必要があります。

篠原: もともとの著作権が切れていても、例えば、昔のクラシックを今風にアレンジしたもののように、元のあるものを使って作品を生み出した場合、新たな作品には著作権が発生する、ということですね。

田島: そのとおりです。よくあるのは、「元の英文の小説、戯曲、脚本は著作権が切れているが、それを後から現代語に翻訳したものについては翻訳者が著作権を持っている」などです。

篠原: 素材は、著作権が本当に切れているか。そして、二次的著作物でないかというところまで確認してから使用すべきということですね。

田島: そうです。例えば『クマのプーさん』の原作小説は、2017年に著作権の保護期間が終了しました。これにより原作小説の著作権は消滅したわけですが、挿絵を描いている方は長生きだったため、挿絵の部分についてはまだ権利が残っています。原作小説の著作権が切れたからといって、挿絵のイラストも自由に使えるわけではないため、注意が必要です。

また、ミッキーマウスの著作権保護期間などもよく議論になりますね。ミッキーマウスを、映画の著作物としてみるのか、美術の著作物でもあるとしてみるのか、団体名義として考えるか、個人名義と考えるかなどによって、保護期間が異なるなど慎重に確認する必要があります。

【7】素材の扱いについて(肖像権)

篠原: 続いては、社員の肖像権についてです。自社社員が動画に出演する際には、同意書のようなものを取っておけば、半永久的に使ってもよいのでしょうか。

田島: 肖像権に関しては、撮影・公開について同意があれば肖像権侵害にはなりません。ただ、その動画が、社内共有用なのか、YouTubeに載るのかなど、その活用方法・利用方法も含めて同意を取っておくのがポイントだと思います。

篠原: この同意は、口頭ではなく書面に残しておくことが大事なのでしょうか。

田島: 法的には口頭での合意や契約も有効だとされています。しかし、実際に問題になるとしたら、例えば、その社員の退職時などで、5年後、10年後、もっと先かもしれません。その頃には当時の状況を知る人は誰もおらず、「言った/言わない」になることもあるため、重要な同意はテキストなど記録として残る形で取得すべきです。これは肖像権にかかわらず、権利に関するすべての同意取得における大原則だと思います。

【8】外注時の取り決めについて

篠原: 続いて、制作を外注する際の、著作権譲渡の注意点についてお教えください。

田島: 著作権の譲渡は、取引相手が譲渡に同意するのであれば、基本的に問題はありません。ただ、相手がフリーランスなど取引上立場の弱い方の場合、強い立場を利用して一方的に著作権を譲渡させたという評価になると、下請法やフリーランス法における「買いたたきの禁止」、独占禁止法における「優越的地位の濫用」などに該当する可能性があります。

そういったリスクを避けるためにも、成果物を制作してもらうことの対価と、成果物の権利を譲渡してもらう対価をわけて検討することが重要だと思います。例えば、著作権譲渡に関する説明なく、制作業務に関する報酬を10万円で依頼して、後から「著作権も当然譲渡だから」という雰囲気で丸め込もうとすると、トラブルになりかねません。

篠原: 一方、業務委託を受けるパートナー側は、著作権を譲渡する場合、その費用の決め方に目安はありますか。

田島: 著作権譲渡をするとどういう影響が出るのかをきちんと理解した上で、適切な対価になっているかを考えるのが何よりも重要だと思います。著作権を全部譲渡した場合、発注者は基本的に契約や発注時に想定されている利用方法以外の利用方法でも著作物を使用することが可能となり、いわゆる改変や二次利用もできることになります。そして、著作権を譲渡した側は、特別に追加対価の合意をしていない限り、そういった利用をされても、追加の金銭支払いがなされるわけではありません。そういう状況まで想定した上で、設定している対価が果たして適切かどうかを考える必要があると思います。

【9】まとめ(著作権の理解を社内に浸透させるには)

篠原: 最後に、著作権についての理解を社内に浸透させるには、どのようなアプローチが効果的でしょうか。

田島: 著作権は、「関心のある人だけが知っている」「法務部門だけが知っている」だけでは不十分だと思います。現場で対応する方々の知識不足が、後に重大なリスクを招く可能性もあります。

では、いかに浸透させるかですが、興味を持っている人であれば、情報発信に反応し、セミナーにも自主的に参加するでしょう。しかし、そうではない、興味のない人への浸透のさせ方が一番の課題です。知識を一方的に伝えるやり方では浸透しづらいため、会社の中で実際にあった著作権のヒヤリハット事案を共有することから始めるのがおすすめです。

著作権トラブルの予防の観点からは、どんな場合にトラブルが発生したかという事案を知るだけでも、気をつけるべき場面や状況に備えることができ、半分以上は合格点といえます。実際のトラブル事案には興味のある人も多く、社内に著作権に関する理解を浸透させるためには、一般的な専門知識を発信するだけでなく、実際の事例・対応策・予防策をセットで発信し続けることが大切だと思います。

篠原: いろいろな話をお聞きでき大変勉強になりました。ありがとうございました。

田島: ありがとうございました。

4. 終わりに

映像制作・配信が企業活動の一部として定着する中、著作権や規制への理解は、クリエイティブの質を高めるだけでなく、企業の信頼を守るためにも欠かせない要素です。

本セミナーでは、実務に即した視点から、見落としがちなポイントや炎上リスクへの備えについて、具体的な事例を交えて解説いただきました。著作権は専門知識に加えて、日々の業務の中での意識づけが重要です。今後も、社内外での情報共有を通じて、安心・安全な映像活用を推進していきましょう。

関連サービス

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。

![[簡単]プレゼン動画の作り方 …](https://www.stream.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/blog_videoproduction003_20210309_001.png)