CDNって何? サーバーの負荷軽減に貢献、意外と身近な 「コンテンツ デリバリー ネットワーク」についての解説

2020.08.27

CDN(Content Delivery Network/コンテンツ デリバリー ネットワーク)という言葉をご存じでしょうか? CDNは縁の下の力持ち。実は身近な存在ですが、普段CDNを利用したWebサイトやサービスに接していても、その存在を意識することはありません。

CDNは例えば

- 「TVなどメディアに取り上げられた」「大規模なキャンペーンを行った」といった場合に、一時的にWebサイトへのアクセスが増加しても安定して表示を行う

- 「自然災害」「事故発生」といった場合にWebサイトにアクセスが集中しても安定して表示を行う

- ゲームや各種アプリといった大容量コンテンツを配信・更新する場合に、アクセスが集中しても安定してダウンロードや表示が行える

といったアクセス集中対策に活用されていたり

- 利用者によって表示が異なるECや予約サイト等の表示高速化

といった場合にも用いられています。

そこで今回は「CDNって何?」といった方に向けて、CDNを分かりやすく解説します。

1.CDNの登場と進化

CDNは1990年ごろに登場した、Webコンテンツを安定的に配信するためのネットワークのことです。大規模なWebサイトを中心にアクセス集中の対策として利用されていました。

その後、インターネットでの動画視聴が普及し始め快適な視聴のためにCDNが活用されるようになりました。

現在では、さらにSSL対応やセキュリティ対策といった機能を備えてよりCDNは進化しています。

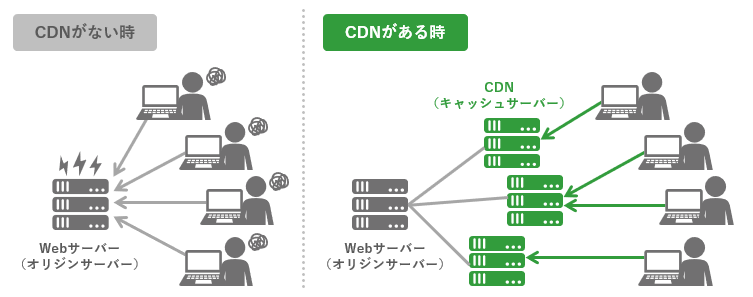

2.CDNのない時/ある時

例えば、Webページにアクセスして内容が表示される場合、そこではアクセスしてきた人(端末からのリクエスト)に対して、テキスト情報や画像、それらのレイアウトや装飾を定義している情報などを送信しています。送信するのはWebサーバーです。

CDNを導入していない場合、Webサーバー(オリジンサーバー)にすべての負荷がかかります。Webサーバー(オリジンサーバー)のスペックに対して負荷がかかりすぎると「表示するまでにとても時間がかかる」「表示できなくてエラーになる」といった、アクセスしてきた人にとって望ましくない状態になります。

※オリジン(Origin)とは「原点」という意味で、元のデータやコンテンツが入っているWebサーバーのことを「オリジンサーバー」と呼びます。

CDNが導入してあれば、CDN(キャッシュサーバー)がWebサーバー(オリジンサーバー)の負担を一部肩代わりして負荷を軽減し、アクセスしてきた人が必要な情報を快適に閲覧することができるようになります。

「あらかじめWebサーバー(オリジンサーバー)のスペックを高くしておけばいいのでは?」と思う方もいるでしょう。Webサーバーへのアクセスには多/少の波があるのが通常です。多い時に合わせてWebサーバーを用意すると、導入や維持に高額な費用が必要になってしまいます。CDNサービスを利用することで、必要な時だけ膨大なサーバー群の配信環境を利用することができるのです。

3.CDNの仕組み

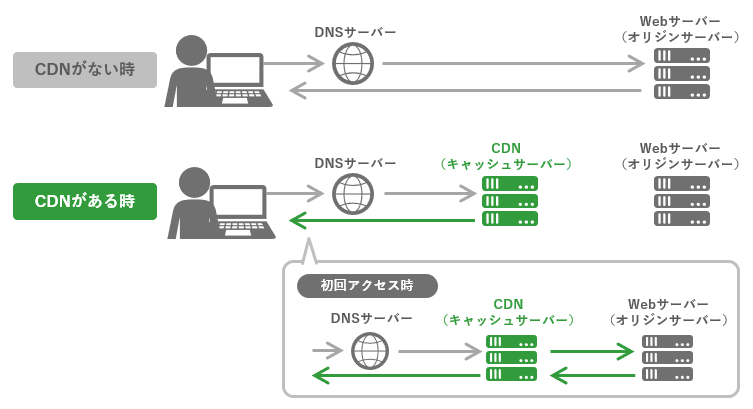

ごくごく簡単にCDNの仕組みを解説すると、以下の図のようなイメージです。

アクセスしてきた人(端末からのリクエスト)に対し、CDNのサーバー(キャッシュサーバー)が代理で必要な情報を返し表示されます。ただし、CDNのサーバー(キャッシュサーバー)には最初は必要な情報が入っていません。そのため、初回のアクセス時はWebサーバー(オリジンサーバー)まで情報を取りに行き情報を返します。

※DNSサーバーとは、IPアドレスとドメインを関連付けるなどの役割を持つサーバーです。

上図では、CDNサーバーは1台ですが、実際には複数のCDNサーバーで構成されています。複数の配信拠点を組み合わせ、アクセス集中における混雑の回避やスムーズなコンテンツ配信を実現しています。

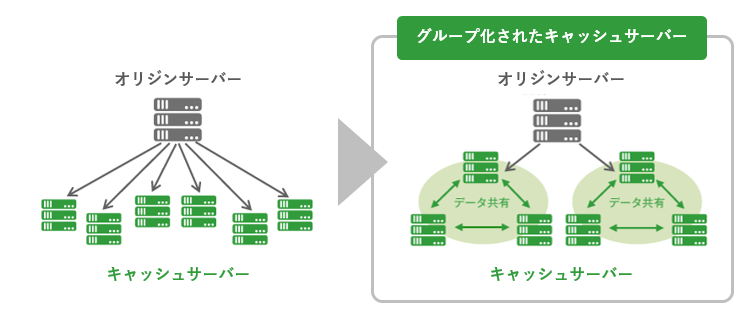

さらに、最新技術に対応したCDNサーバー(キャッシュサーバー)では、サーバー同士をグループ化してあります。グループ間でデータ共有がされるため、キャッシュサーバーからオリジンサーバーへのアクセスが少なくなり、オリジンサーバーへの負荷をより下げることができます。

4.CDNは大規模Webサイトはもちろん、中小規模での導入も

「アクセス集中」というと大規模サイトをイメージしがちですが、実はCDNは中小規模のWebサイトでも導入されています。

さらには、災害発生時でも継続的な情報提供をすることを目的として自治体での利用も進んでいます。

他にも

- 教育機関での有事における情報提供

- 交通関連企業様での運行情報案内

- アパレルメーカー様でのECサイト

- ゲームメーカー様でのコンテンツ配信

- 食品関連企業様でのキャンペーン

などさまざまな分野で導入されています。

もちろん、当社Webサイトでも導入しています。CDNは日々縁の下の力持ちとして、コンテンツの安定配信に貢献しています。

以上、意外と身近なCDNについて解説しました。下記blogで、CDN導入の流れと費用イメージについて解説していますので、関心のある方はぜひお読みください。

関連記事

Jストリームの

ソリューションに

興味をお持ちの方は

お気軽に

お問い合わせください。