家庭用および業務用の洗剤や手指消毒剤、医薬品などの開発・製造・販売を手掛けるサラヤ様では、食品衛生・環境衛生のコンサルティングも提供。一般衛生管理からHACCP※1まで衛生管理を効率的に管理するクラウドサービス「GRASP(グラスプ)」に加え、教育動画配信サービス「おしえて!さらちゃん」により、小売や飲食店など、衛生管理や感染予防に関する従業員教育を支援しています。

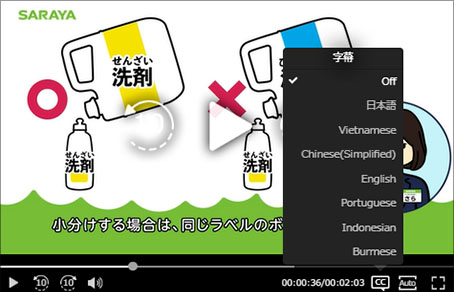

サラヤ様はコロナ禍や外国人従業員の増加といったお客様の現場を取り巻く環境の変化に対し、7言語へ字幕切り替え可能な約3分間のアニメーション動画で、「いつでも・誰でも・同じ質」で学べる環境「おしえて!さらちゃん」を構築。動画配信には、Jストリームの法人向け動画共有・配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」(EQ)をご利用いただいています。

※1:HACCP(ハサップ)は、食品に関わる全ての工程で、食中毒や異物混入などの危害要因を把握し、危害要因を除去・低減するための衛生管理の手法

実施成果・導入効果

- 教育の属人化を解消し、現場負担を軽減

- アニメーション動画+7言語字幕で外国人従業員の教育にも対応

- EQ管理画面は二要素認証によるログインでセキュリティも安心

【インタビューさせていただいたお客様】

サラヤ株式会社 サニテーション事業本部 感染予防・食品衛生サポート部 信吉 真理子 様

「衛生教育の属人化解消」「多言語教育の必要性」から「EQ」を導入

全国の小売業・飲食業を中心に洗浄剤や殺菌剤を提供している当社(サラヤ株式会社)は、商品の提供と併せてお客様の食品取扱現場での衛生管理や感染予防に関する教育にも力を入れてきました。

当時お客様の現場で課題となっていたのが、パート・アルバイトスタッフに対する教育の属人化です。多くの現場では短期間でスタッフが入れ替わることが多いため、現場任せの教育には限界がきていました。さらに、外国人労働者の比率も年々高まっていることから、教育内容を多言語で伝える必要も出ていました。

これらの背景から、当社が展開している衛生管理のクラウドサービス「GRASP」の中に、教育動画の配信サービス「おしえて!さらちゃん」として、「EQ」を活用した動画教育コンテンツを公開。「いつでも・誰でも・同じ質」で学べる動画教育の環境を整備しました。

誰にとっても分かりやすい、短尺のアニメーション動画を配信

「おしえて!さらちゃん」で配信している動画は、1本あたり3分程度のアニメーション動画です。「手の洗い方」「身だしなみ」「体調管理の重要性」「検便検査の必要性」など、食品衛生の基礎をわかりやすく解説しており、動画数は60本以上にのぼります。

さらに、2024年の法改正を受け、第三次産業の労働災害を低減させるべく、国から事業者に対して化学物質の安全な取り扱いに関する教育強化が求められています。そのため、「洗剤の安全な取り扱い方」といった基本的な労災対策についても内容に盛り込んでいます。

動画の制作はすべて社内のデザイン部での内製です。静止画やスライドを活用することもありますが、どの現場でも自分のこととして捉えてもらえるよう、実写ではなくアニメーションを用い、分かりやすさを追求しています。

EQ導入の決め手は、

字幕の「自動多言語翻訳」機能を含む費用対効果の高さ

動画配信の手段として「EQ」を選んだ背景には、もともと別部署で「EQ」を活用していた実績があり、社内からの信頼が厚かったことが挙げられます。加えて、「EQ」には字幕の自動多言語翻訳機能が搭載されており、外国人スタッフの多い現場でも教育可能な点が決め手でした。他の配信ツールとも比較検討しましたが、「EQ」の機能性と費用対効果の高さに惹かれました。

「いつでも・誰でも・同じ質」で学べる体制を動画で実現

現在、「おしえて!さらちゃん」では日本語を含めた7言語の字幕付きで動画を配信しています。コロナ禍を経て効率的な研修のニーズがより高まる中、時代の流れに沿った動画での教育が提供できている点に満足しています。

お客様の現場では、教育のための時間や人材といったリソースが限られているのが現状です。その中で、動画という「いつでも・誰でも・同じ質」で伝えられる手段は、今後ますます重要性を増すのではないでしょうか。

EQ管理画面は二要素認証によるログインでセキュリティも安心

「GRASP」を導入されているお客さまは、「GRASP」のシステムはもちろん動画配信部分も含め、セキュリティ面を重視されるケースがあります。「EQ」の管理画面は、二要素認証によるログインやIPアドレスによるアクセス制限の設定が可能で、お客様にもご安心いただいています。この点は「EQ」の継続的な利用につながっています。

視聴解析を活用して、より良いコンテンツづくりを

現時点では、「GRASP」上での視聴ログ分析を中心に見ていますが、今後は「EQ」の視聴解析機能も、もっと活用していければと考えています。どの部分で視聴が止まったのか、どこに関心があるのかといった傾向を分析すれば、より効果的なコンテンツ設計ができるはずです。新しくなった視聴解析機能にも期待を寄せています。